Sander |

Binnendüne |

Erosionstal |

Moor

|

Heide |

Toteissee |

Wanderdüne |

Watt

Wasser und Wind bewirkten die

Sonderung der unterschiedlichen Bestandteile

in dem großen Gemenge der glazialen Ablagerungen. Die leichten

Teile (Sand und Schluff) führten sie mit sich und lagerten sie an geeigneten Plätzen neu ab. Zunächst

war das Schmelzwasser der Transporteur. Je feiner der Sand war,

umso weiter wurde er verfrachtet und schließlich in weiten Schwemmsandebenen (Sandern) vor dem Eis abgelagert. Wo diese trocken

fielen, griffen die Winde zu. Sie nahmen den Sand auf, sie

verwehten ihn, oft weit, und konnten ihn lokal zu Dünen

aufhäufen. Dieses luftige Spiel geschah über lange Zeiträume - denn auch

nach dem vollständigen Niedertauen des Landeises dauerte es, bis

eine beständige Pflanzendecke die sandigen Flächen schützte und

den Sand fest hielt.

äolisch abgelagerter Sand |

|

|

| |

|

So bildeten sich in der spät- und postglazialen

Landschaft

verbreitet Flugsandflächen und Binnendünenareale, oft

in beachtlichen Ausmaßen.

Am ausgeprägtesten natürlich in

den Schwemmsandebenen

vor dem Haupteisrand (auf der heutigen Geest), häufig auch

in Urstromtälern, eher selten jedoch im Kontext kleinerer

Binnensander inmitten des Moränenlandes, dann verursacht

durch die unterschiedlichen Stadien des Eisrandes und

seiner Schmelzwasseraustritte.

Meist zeigen Binnendünen eine unregelmäßige Form ihrer

Kuppen und Täler, eine Auswirkung der verwirbelnden Aus-

blasungsvorgänge.

|

| |

|

|

Wo die Befestigung der Sandfelder nicht gelang und der dem

Wind ausgesetzte Sand seine Mobilität behielt, behielten

Dünen die Möglichkeit, zu wandern - sie blieben

Wanderdünen.

Inzwischen finden wir diese nicht bezähmbaren Naturphänomene bei

uns eigentlich nur noch im Küstenbereich.

Die ansässigen Landeigner versuchten stets, sich der

Übersan-dung ihres Landes mit Anpflanzungen zu wehren. Das

erfolgte in erster Linie mit Kiefern, in Küstennähe auch mittels

Strandhafer.

Aber auch das Umgekehrte geschah nicht selten: dass durch Rodung

und Überweidung bewachsener Dünengebiete und Flug-sandfelder die

Sandgebiete wieder aufgebrochen und aktiviert wurden. Daraus

konnten Heiden entstehen. |

|

|

| |

|

Wanderdüne auf

Sylt |

| |

|

| Beispiele von Binnendünenfeldern: |

| |

| Ein sehr schönes Binnendünenfeld ist das

der Süderlügumer

Binnendünen im nördlichen Schleswig-Holstein

nahe der dänischen Grenze. |

Mit seinen offenen Heiden stellt es heute nur einen kleinen

Teil der im Übrigen mit Nadelgehölzen aufgeforsteten

Binnendünenlandschaft der Lecker Geest dar. Diese gehört zu den

Altmoränen-Komplexen der Hohen Geest, die im Verlauf des Weichsel-Glazials eine Flugsandüberlagerung erhalten hatten.

Die feinen Flugsande wurden vom Wind aus den Sandern, aber auch

aus Schmelzwasserrinnen aufgenommen - im Süderlügumer Bereich

aus den Rinnensystemen der Lecker Au und der Wiedau - lokal zu Dünen

aufgeweht. Die heutigen Dünenformen

gehen allerdings nicht bis auf diese frühe Zeit zurück.

Bäuerliche Nutzung und die Anpflanzung von Strandhafer

bedeuteten verändernde Eingriffe.

Weitere Informationen, auch zur Flora und Fauna,

hier.

Bild rechts: Weite Teile des

Dünenfeldes sind mit dem feinen Gras der Drahtschmiele

bewachsen. Ihre lockeren Rispen wirken gleich einem rötlichen

Schleier über dem Ganzen, unterbrochen von den grünen Flecken der

Krähenbeere. |

|

|

| |

|

| Auch das Heidekraut (Besenheide) kommt verstreut in vielen

kleinen Flecken vor - hat es aber schwer sich zu

behaupten, so scheint es. Am ehesten gelingt es ihm an den wenigen

offeneren Stellen. |

|

|

|

| Im Zentrum des Dünenfeldes ist das Relief

bewegter, dort ist unter anderem eine Ausblasungswanne ausgebildet. |

|

|

|

Binnendünen stellen einen

ausgiebig besonnten und durch den sandigen Untergrund extrem

trockenen Lebensraum dar. Seine Bewohner sind an diese

speziellen Gegebenheiten angepasst - und durch diese

Anpassung auf sie angewiesen.

Darauf nimmt die Ausweisung als Naturschutzgebiet Rücksicht, sie

erfolgte hier bereits 1938. |

| |

Literaturempfehlung:

U. Heintze, W. Riedel: "Die Schleswigsche Geest", Husum 2021

(darin S. 291-297 "Dünenlandschaften im Nordwesten der

Schleswigschen Geest") |

| |

| |

| |

Der vielgestaltigen und artenreichen

Binnendünenlandschaft von Nordoe liegt eine

komplexe und interes-sante Entstehungsgeschichte zugrunde. Sie

wird z. B.

hier (S. 6 ff),

im Kontext des Managementplanes des LLUR 2010, dargestellt.

Knapp zusammengefasst:

|

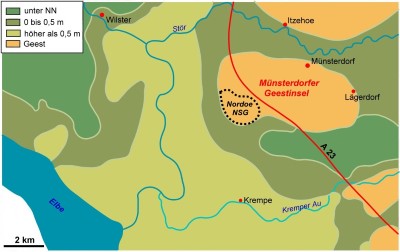

| Die Münsterdorfer Geestinsel ist ein durch

die glaziale Ur-Stör von der Itzehoer Geest getrennter Teil der

Holsteinischen Vorgeest. Zusätzlichen tektonischen "Auftrieb" hat dieses

Gebiet erhalten durch einen unter der Lägerdorfer Kreide aktiv

aufdrängenden Salzstock. Im Zuge der pleistozänen Vereisungen

erfolgte die eigentliche, bis heute im Wesentlichen erhaltene

Oberflächen-Ausformung. Während die Moränendecke der Kaltzeiten

vergleichsweise dünn blieb, wirkte das Schmelzwasser umso

nachhaltiger - sowohl im Stör- als auch im Elbe-Tal.

In allen Vereisungen reichte das ausgedehnte Elbe-Urstrom-tal

bis an die Geestinsel und schuf mit seinen gewaltigen

Schmelz-wassermengen an ihrem Südrand die heute immer noch

markanten (fossilen) Kliffhänge, oberhalb der Rethwischer

Marsch. Zugleich wurden weiträumig mächtige Sander

aufgeschüttet. Spätere Trans-gressionsphasen machten die

Geestinsel tatsächlich zeitweilig zu einer echten Insel, was zur

Ausbildung von Stranddünen führte (die heute noch in Resten

vorhanden sind). |

|

|

| |

|

|

|

|

Zur Situation der Münsterdorfer Geestinsel:

eine stark vereinfachte Höhenschichtenkarte.

Mittels schwarzpunktierter Linie

ist die Lage des

Naturschutzgebietes Nordoer Binnendünen markiert.

in Farbe übertragene, ergänzte Kartenskizze nach Angaben in:

Degn/ Muuss 1966: Topographischer Atlas

Schleswig-Holstein, S. 148

|

|

|

|

| Dem 407 ha großen Naturschutzgebiet liegen alte Reste

einer unverkoppelten Allmende-Landschaft

zugrunde, die durch die spätere Nutzung als militärischer

Übungsplatz vor moderner (intensiver) Landwirtschaft, Entwässerung,

Umbruch, Düngung oder flächiger Aufforstung bewahrt wurde. |

| |

|

|

|

| |

| |

Das Gebiet enthält daher aus alter - und neuer

- Zeit

eine Vielfalt

unterschiedlicher Lebensräume:

offene und bewaldete Dünen, offene Sandflächen, Magerwiesen, Feuchtheiden

(in Dünentälern), Sandheiden (mit Heidekraut und Ginster),

zahlreiche Kleingewässer, moorige Bereiche,

Eichenkratts...,

es enthält aber auch Gehölzanpflanzungen aus

der Zeit

der militärischen Nutzung.

Der mit dem Nordoer Schutzgebiet geschaffene Verbund

verschiedenster Biotope ist die Grundlage für einen großen,

wertvollen Artenreichtum. |

|

|

| |

Es bedarf mehr als eines Spaziergangs, um dieses

an Lebensformen reiche, an leuchtend auffallenden, aber auch an

unscheinbaren Vertretern reiche Gebiet wirklich kennen zu lernen.

Hier nur ein paar Momentaufnahmen: |

|

|

|

|

|

|

quirlige Knorpelmiere |

Bergsandglöcken |

Rundblättriger Sonnentau |

Bärlapp |

Glockenheide |

|

|

|

|

|

| Lungenenzian |

Augentrost |

Kreuzblume (und

Besenheide) |

Teufelsabbiss |

Feldthymian |

Das Tierleben wahrzunehmen ist weniger einfach - es

sei denn, man begegnet einer Herde der Landschaftspfleger... die

sind nicht zu übersehen. Neben den Burenziegen sind Exmoor-Ponys,

Galloways und Schottische Hochlandrinder im Einsatz.

Aber mit Glück sieht man auch kleinere Formate - das

eine oder andere standortbezogene Insekt... |

|

|

|

|

Burenziegen wirken der Verbuschung entgegen |

Wespenspinne mit Nest |

Sandbienen wiederum bauen ihre Nester im Boden |

|

|

|

|

|

Sehr empfehlenswert ist diese informative Präsentation:

https://www.botanik-steinburg.com/files/NordoerHeideGesamt2011.pdf |

|

|

|

|

|

|

|

Die Binnendünenlandschaft im

Sorgwohlder Raum

- mit den Teilgebieten der Binnendünen, der Krummenorter Heide

und des Loher Geheges - stellt nur kleine

Reste einer einst ausgedehnten Moor-, Dünen- und Heidelandschaft in dieser Region dar. Wie viele weitere der Sandgebiete auf

der Geest hatte sie sich ab dem Ende des Weichsel-Glazials

ausgebildet. Die damals verbreitete baumlose Tundra war von

sandreichen Schmelzwassern durchströmt, die ihre Sandfracht

weitflächig ablagerten. Und auch hier wehte der Wind den Sand zu

Flugsandfeldern und Dünen auf. Die sukzessive sich entwickelnde

Vegetation führte noch in vorgeschichtlicher Zeit zur Bewaldung

- die später jedoch den bronze- und eisenzeitlichen Siedlern zum

Opfer fiel. Die dadurch entstandenen Heideflächen wurden durch

die bäuer-liche Bewirtschaftung ab dem Mittelalter, durch

weitere Entwaldung, durch Beweidung und Plaggenwirtschaft

weit-gehend zerstört. Im 19. Jh. wurden Maßnahmen ergriffen, die

wiederum offenen Sandflächen festzulegen - durch

Bepflanzung mit Strandhafer und durch Aufforstung.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mit Kiefernwald bestandenes Binnendünen- gebiet - das

Loher Gehege. |

Der historische Ochsenweg führte bei Sorgbrück

durch die Flugsandfelder. Seine Trasse ist partiell erhalten. |

|

|

|

|

|

Diese Entwicklungsetappen sind beispielhaft für die meisten

Flugsandfelder und Dünengebiete der Niederen Geest. Die meisten

dieser Areale sind heute bewaldet, einige wenige werden unter

Naturschutzgesichtspunkten (möglichst) offen gehalten und als

Heidedünen gepflegt. |

|

|

|

|

|

|

|

Die Lütjenholmer

Heidedünen wurden 1938 unter Schutz gestellt.

Und auch dieses Gelände ist nur ein "winziges Überbleibsel jener

Heidelandschaft, die vor 1900 noch weite Landesteile bedeckt

hatte"

Zitat-Quelle. |

|

|

|

|

Obwohl heute nicht unerhebliche Teile der Heide vergrast sind,

haben sich verschiedene Formen von Feucht- und Trockenheiden

sowie kleine Heidemoore erhalten. |

|

|

|

|

| In den kleinen

Feuchtheideflecken kommt die seltene Moorlilie vor und in kleinen Beständen der

in Mooren heimische Gagelstrauch. Im Heidemoor kontrastieren die

rötlichen Bestände des Knöterichs zum saftig-grünen Torfmoos. |

|

|

|

|

| Den

Lütjenholmer Heidedünen sind durch das umgebende Agrarland enge

und klare Grenzen gesetzt. Es bildet einen grünen Ring um das

farbenreiche Heideland. Das gut 16 ha große, durch einen Weg

erschlossene und mit Infotafeln versehene Gelände kann in kurzer

Zeit durchwandert werden. |

|

|

| Ebenfalls 1938 wurde die mit nur 7 ha deutlich kleinere "Düne

am Rimmelsberg" unter Schutz gestellt. Eine

Besonderheit des Gebietes ist ihr Bestand an in

Schleswig-Holstein selten gewordenen Wacholderbüschen. Der Vergrasung durch die Drahtschmiele wird durch jährliches

Abplaggen versucht, Einhalt zu gebieten. |

|

|

|

|

|

Ein weiteres Beispiel für ein durch Bepflanzung weitgehend

stillgelegtes Wanderdünengebiet ist

Ulla Hau auf Fårö,

einer nördlich von Gotland gelegenen kleinen Insel. Hier hatte

während der Kleinen Eiszeit die Dünenausbildung begon-nen und

ließ die größte Parabeldüne Schwedens entstehen. Ende des 19.

Jh. wurden die Sandfelder mit Strandhafer, Birken und Kiefern

bepflanzt. Bild rechts unten:

Trichter des Ameisenlöwen.

Siehe auch:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ullahau |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Literatur:

Müller M. J. 1999: Genese und Entwicklung

schleswig-holsteinischer Binnendünen. Ber. z. dt. Landeskunde

37,129-150.

Zölitz, R. 1989: Landschaftsgeschichtliche Exkursionsziele in

Schleswig-Holstein. Wachholtz-Verlag, Neumünster. |