Gesteine - Sedimentgesteine (Ablagerungsgesteine)

|

Sandstein

- Kalkstein

- Flint

- Konglomerat - Eisenerze -

tertiäre

Muschelgesteine -

Weiteres Vulkanische Auswurfgesteine: Aschentuff - Lapillituff |

|

|

Die Entstehung der magmatischen und metamorphen Gesteine ist unseren Augen entzogen - wo sie sich

abspielt, können wir mit unserer Wahrnehmung nicht hinreichen. Die

Vorstufe der dritten großen Gesteinsgruppe können wir jedoch wahrnehmen,

weil sie auf der Verwitterung bereits gebildeter Gesteine beruht. Und

diese erleben wir überall auf der Erde, unterschiedlich stark. Ein großer Teil der Ablagerungsgesteine wird gebildet durch die Verfestigung dieser anorganischen Verwitterungsprodukte, Sande, Tone und Kiese. Organische Bestandteile werden in Form tierischer und pflanzlicher Reste eingelagert. Die Aufhäufung der Lockersedimente in den Meeren führt im Lauf langer Zeiträume zu mächtigen Sedimentschichten. Unter dem Gewicht immer weiterer Schichten kommt es zur Diagenese, zur Kompression der unteren Lagen und zur Verkittung und Verfestigung der einzelnen Sedimentkörnchen mit Hilfe mineralischer Lösungen (häufiges Bindemittel: Calcit oder Quarz, auch Hämatit). Sedimentgesteine sind verknüpft mit der Lebensgeschichte der Erde, sowohl mit ihren klimatischen Prozessen (Verwitterung) als auch mit dem Pflanzen- und vor allem dem Tierreich als Substanzlieferant. Nur in Ablagerungsgesteinen können deshalb Fossilien entstehen. |

|

| Sandsteine: | |

|

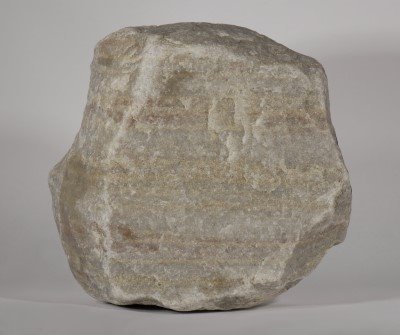

Bei Sandsteinen besteht das Ausgangs-Sediment -

worauf der Name hinweist - weitgehend aus

Sandkörnern - und diese vor allem aus Quarz. Andere

Minerale (Feldspat, Glimmer, Hämatit, Calcit...) und auch

biogene oder gröbere Bestandteile können beigemengt sein.

Dadurch können Färbung und Struktur der Sandsteine variieren. Häufig bleibt eine Ablagerungsschichtung erkennbar, z. B. in einem Wechsel zwischen gröberen und feineren Lagen oder hämatitreichen und hämatitarmen Lagen. Sandsteine liefern eine große Fülle verschiedener Erscheinungsformen. |

|

| Beispiele: | |||

|

|

|

|

|

| weißer Quarzsandstein | Rotsandstein | Rotsandstein mit Bleichflecken | "Hematite staining" |

|

|

|

|

|

| Sandstein mit Hämatiteinfärbung | Leopardensandstein | quarzitischer Sandstein | geschichteter Sandstein |

|

|

|

|

|

| Sandstein mit "Kreuzschichtung" | Sandstein mit Trocknungsrissen | konglomeratischer Sandstein | Kugelsandstein |

|

|

|

|

|

| Fucoiden-Sandstein | Skolithos-Sandstein | Glaukonitsandstein | Sandstein mit Phosphoritknollen |

|

|

|

|

| feinkörniger Kalksandstein | Sandstein mit Rippelmarken | Limonitsandstein | Tonsandstein |

|

|

|

|

|

| überprägter Feinsandstein | Sandstein mit Tonlinsen | welliger Feinsandstein | Arkosesandstein |

|

|

|

|

|

| Eophyton-Sandstein | Liesegangsche Ringe | "Landschaftsmarmor" | |

| Ein bekanntes lokales Sandstein-Vorkommen in Skandinavien: Nexö-Sandstein |

| Kalksteine |

| Kalksteine entstanden in der

Erdfrühzeit aus Bakterienmatten, in späteren

Epochen aus Kalkschalen und

Skeletten von kleinsten Meeresorganismen, die zeitweilig in großer Dichte die Meere belebten. Stromatoporen und Korallen bauten Riffkalke auf. Kalkstein aus den ältesten Ablagerungen gesteinsbildender Bakterien wurde im skandinavischen Raum - wie andernorts in den meisten Fällen auch - zu Marmor umgewandelt. Ab dem Ordovizium treten Gehäuse bildende Meerestiere auf, die im Kalkstein als Fossilien erhalten sind. |

| Einige wenige Beispiele: |

|

|

|

|

|

| Orthocerenkalk (Öland) | Borghamn-Kalkstein | Ostseekalk | silurischer Kalkstein (Gotland) |

|

|

|

|

| Schreibkreide | Saltholmkalk | Faxe-Kalk | Quellkalk |

| Weitere Bilder und Informationen hier | |||

| Flint (Feuerstein) | |||

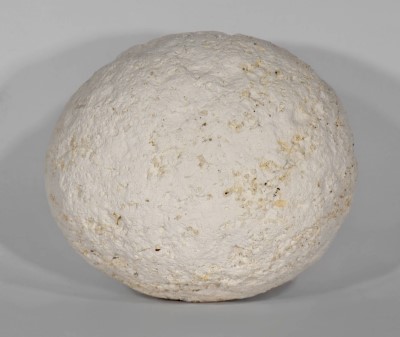

| Feuerstein ist ein Kieselgestein (SiO₂

= Quarz) in äußerst feinkörniger (mikrokristalliner),

splittrig-harter Form. Der im südwestlichen Ostsee-Raum als

glaziales Geschiebe verbreitet auftretende "Baltische Flint" ist

überwiegend tiefschwarz gefärbt und findet sich anstehend

lagenweise in die weiße Kreide eingebettet - gut zu

sehen beispielsweise auf Rügen, Møn und am Stevns Klint (Sjælland).

Seine Entstehung und die Art seines Auftretens sind nicht bis ins Letzte geklärt. Angenommen wird die Bildung kieselsäurehaltiger, gelartiger Schichten innerhalb des wabernden Kalkschlamms aus abgestorbenen Meeresorganismen über dem Meeresboden des Kreidemeeres. Aus diesen zunächst hoch wasserhaltigen, opalartigen Lagen härtete über lange Zeiträume hin der wasserfreie Flint aus - und bildet nun einen sehr auffallenden Kontrast zu der weichen, weißen Schreibkreide. |

|||

|

|

|

|

|

| Flint in Kreide, Stevns Klint (DK) | ein "Klumpfuß" aus Flint | Flint im Kreidemantel | Flint-Horizont, Stevns Klint (DK) |

| Weitere Bilder und Informationen hier | |||

| Konglomerate | |||

| Konglomerate entstehen aus der Verfestigung von Kiesen oder kleineren Geröllsteinen, die in einer sandigen Matrix im Vollzug der Diagenese zu einem Gestein verkittet werden. Die Kiese oder Gerölle können einen Flusstransport hinter sich haben oder auch in Strandbereichen vom Wellenschlag gerundet und anschließend unter ruhigen Bedingungen zur Ablagerung gekommen sein. Vielfach bestehen die Bestandteile aus unterschiedlichen Gesteinen, sind aber meist von harter Konsistenz, z. B. Quarze oder Quarzite. In jüngeren Erdepochen können auch weichere oder biogene Gesteine eingelagert werden, im Sonderfall sogar Phosphorite. Das Bindemittel kann Kieselsäure oder Calcit sein, rein oder durch mineralische Beimengungen (wie Hämatit) eingefärbt. | |||

| Einige Beispiele: | |||

|

|

|

|

| Jotnisches Konglomerat | calcitgebundenes Konglomerat | Kaledonisches Konglomerat | Arnager Konglomerat |

| Weitere Bilder und Informationen hier | |||

| angereichertes Eisen in Sedimentgesteinen | |||

| Eisen ist (nach dem

Aluminium) das häufigste Metall auf unserer Erde, in fester wie

auch in gelöster Form. So begegnen wir ihm auch verbreitet in

der Gesteinswelt, als farbgebendes Element in Silikaten

(Hämatit), als Beimengung in dunklen Gesteinen (z. B. Basalt),

sehr verbreitet als Rost (Brauneisen) in

Verwitterungssituationen, als Eisenerz in Lagerstätten und auch

in mancherlei Kristallform (meist in Legierungen). In der norddeutschen Landschaft treffen wir das Eisen sehr häufig als Brauneisen (überwiegend als Limonit) an, meist in Form von Ausfällungen bzw. Verkrustungen und Konkretionen. Die meisten Vorkommen gehen auf die subtropisch warme Zeit des Tertiärs zurück. Raseneisenerz stammt aus der postglazialen Zeit. |

|||

|

|

|

|

|

| Toneisenstein, geschichtet | Toneisenstein, knollig | Limonitsandstein | Raseneisenerz |

|

|

|

||||

| Bohnerz | Schwermineralseife | ||||

| Tertiäre Muschelgesteine | |||

|

|

|

|

|

| Pectunculus-Sandstein | fossilführender Schluffstein | Brauneisenstein mit Muscheln | Tonstein mit Krabbe |

| Eemton-Geröll | |||

|

|

|||

| Ein paar (oft gesuchte und seltener gefundene) Strandraritäten | |||

|

|

|

|

|

| Markasitknolle | Faserkalk | Dendriten | Bernstein |

|

|

|||

| verkieseltes Holz |

| Vulkanische Ablagerungsgesteine (Fallablagerungen) aus Pyroklastischen Strömen oder Aschewolken sind zwar magmatischen Ursprungs, setzen sich aber gleich einem Sediment ab. | |||

|

|

|

|

|

| vulkanische Asche | Zementstein | Pyroklastisches Gestein | Lapillituff |

| zum Überblick: Gesteine |