Landschaft - Geologische Fenster - Helgoland,

Düne

Helgoland | Liether Kalkgrube

|

Kalkberg Segeberg |

Morsum Kliff

| Lägerdorfer Kreidegruben

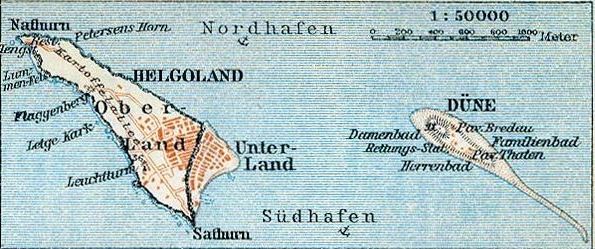

Ursprünglich gab es auch im Bereich der heutigen

Düne hoch

aufragende Felsen - am nordöstlichen Rand der damaligen

Halb-insel (siehe historische Karte). Sie waren von nahezu gleicher

Höhe wie der Buntsandstein der Hauptinsel, bestanden aber nicht

aus rotem Sandstein, sondern aus hellem Muschelkalk und Kreide

- das "Witte Kliff". Im 17. Jh.

existierte auch noch eine Land-brücke aus Geröll und Sand zwischen beiden Felsmassiven.

Durch Kalkabbau (intensiv schon seit dem 15. Jh.) und Erosion

war das Witte Kliff im frühen 18. Jh. verschwunden. 1721 brach durch eine schwere Sturmflut auch die Landverbindung.

Seitdem schrumpfte der verbliebene Inselrest kontinuierlich. In

den 1930er Jahren war von ihm nicht viel mehr übrig als eine lang

gestreckte Sand- und Geröllbank

(siehe Kartenskizze unten).

Im Kontext des militärischen Projektes "Hummerschere" wurde die

Düne 1938 - 1941 durch Sandaufspülungen wieder vergrößert und

durch Buhnen und Molen befestigt. |

|

|

| |

|

Bildquelle:

Kartenwerk Johannes Mejer (wikipedia), 1649 |

| |

Wegen der umfangreichen Sandüberdeckung ist

anstehendes Gestein auf der Düne nicht mehr anzutreffen. Wohl

aber werden lokale Muschelkalk- und Kreidegerölle

durch die Wellen ans Ufer - vor allem an den Nordstrand -

geworfen. Die Steine stammen sowohl aus dem einstigen

Abbau als auch aus der natürlichen Abrasion.

Farbvielfalt auf engem Raum:

blaugrauer Unterer Muschelkalk, gelblicher Mittlerer

Muschelkalk, weiße Kreide und roter Buntsandstein

(letzterer von der Hauptinsel stammend) |

|

|

| |

|

|

|

|

Bilder vom Nordstrand: Blick zur Hauptinsel (1)

und nach Nordosten (2), im Sand verstreut weiße Muschelkalk- und

Kreidegerölle (3) |

| |

| |

Helgoland ist eine wichtige Typlokalität der

deutschen Unterkreide. Etliche kreidezeitliche

Fossilien wurden erstmals aus Helgoländer Funden beschrieben.

Nachfolgend zunächst einige der

häufigeren Gesteinsfunde am Nordstrand der Düne

- aus einer privaten Sammlung:

|

|

|

Während der Kreidezeit (vor 145 - 66 Mio. Jahren) kam es

nicht nur zu den uns vertrauten Ablagerungen weicher, weißer

Kreide. In den frühen Zeitabschnitten (Unterkreide) bestehen die

Ablagerungen überwiegend aus Tonsteinen und Sandsteinen

(hier Beispiel "Gault"-Geröll).

"Gault" (Gaultium) ist eine

veraltete Bezeichnung für eine Zeiteinheit der höheren

Unterkreide (heute: "Albium" und "Aptium").

Als "Blätterton" (Barrême)

werden dunkle, dünnblättrige, teerpappenartige Schiefertonsteine

beschrieben. Blätterton entstand unter anoxischen

(sauerstofffreien) Bedingungen.

Oft ist eine Hell-Dunkelschichtung erkennbar.

Die dünnen hellen Lagen

bestehen aus Coccolithen, die dickeren dunklen Lagen aus

feinsandig-schluffig-tonigem Material. |

|

|

Ein lagiger grau-rötlicher Kalkstein

(Mittlerer Muschelkalk) weist rezente Bohrlöcher des

Borringelwurms auf (Polydora ciliata). Solcherart durchlöcherte

Kalksteine sind häufig anzutreffen.

Der gelbgraue Mittlere Muschelkalk (hier mit

undeutlichen Fossilresten) ist ein mergeliger Kalkstein, in den

rötlich-braune Mergeltone eingemengt sein können.

"Töck" ist die regionale Dialektbezeichnung für

den kreidezeitlichen Fischschiefer - ähnlich

dem Blätterton ein bitumenhaltiges, feingeschichtetes

Sedimentgestein, das einem sauerstoffarmen Ablagerungsmilieu

entstammt.

Es sind oft große, plattige Strandgerölle, die sich gemäß der

Schichtung gut aufspalten lassen und nicht selten Fischreste

enthalten. |

|

|

Der Helgoländer "Wellenkalk"

(im Bild vorne) des Unteren

Muschelkalks ist ein marin (im Flachmeer des germanischen

Beckens) abgelagerter hell- bis blaugrauer fester Kalkmergel. Er

ist dünnschichtig und zeigt eine unruhig wellige Struktur, die

auf fortdauernde Sedimentbewegung in einem einstigen

Kalkschlammwatt schließen lässt.

Weichgerundete Kreidegerölle kennen wir auch

aus dem Ostseeraum und von der südenglischen Kreideformation. Es

sind sehr feinkörnige, poröse, aus Kalkschlamm und

Kleinst-fossilien wie Coccolithen und Dinoflagellaten

entstandene Gesteine der Oberen Kreidezeit. |

|

|

Die Krause Bohrmuschel (Zirfaea crispata) bohrt

in weichem Kalkstein, auch in Torf oder Ton, seltener in Holz -

und produziert dabei ansehnliche Löcher.

Faserkalk ist bekannt als faserig-kristalline

Kluftfüllung in eozänen Tuffen. Dass er hier in der Kreide

nachgewiesen wurde, ist eine Seltenheit.

Die kreidezeitlichen und die frühtertiären Feuersteine

sind überwiegend schwarz gefärbt. Unter Verwitterung werden sie

heller, durch Eisenoxyd können auch gelb-bräunliche

Farbvarianten auftreten. |

|

|

|

|

|

| |

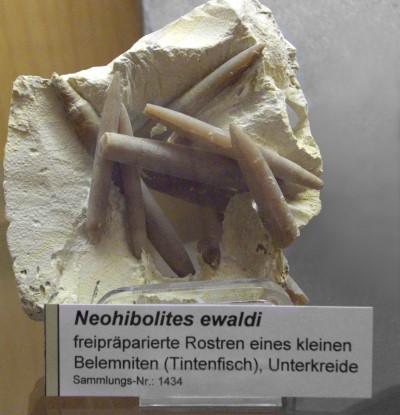

| Im Museum auf Helgoland sind

viele der lokalen Fossilien ausgestellt - ein paar

Beispiele: |

|

|

|

| div.

Fossilien aus der Oberkreide |

Ammoniten aus

der Unterkreide |

Belemniten

aus der Oberkreide |

|

|

|

|

|

Rostren e. Belemniten |

Rumpfskelett eines Fisches, im Töck |

Knochen div. Meeres-Saurier |

Ammonit Simbirskites sp. |

Literatur:

Hiltermann H. & Kemper E.: Vorkommen von Valangin, Hauterive und

Barrême auf Helgoland.

Ber. Naturhist. Gesell. Hannover 1969

Keupp H.: Die Blätterton-Fazies der nordwestdeutschen

Unterkreide. Ber. Naturhist. Gesell. Hannover 1979 |

| |

| |

| Der

Strand im Osten der Düne unterscheidet sich sehr

vom Sandstrand im Norden der Insel. Es ist ein langgezogener

Geröllstrand, die "Aade". Er bildete sich

strömungsbedingt als steinreiche Barre aus, seine mehr oder

weniger kontinuierlichen Aufschüttungen trugen und tragen dazu

bei, die Landfläche der Düne zu erhalten. Wie lange noch

angesichts des steigenden Meeresspiegels, bleibt abzuwarten. |

Helgoland und die Düne um 1910.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11139651 |

|

Die Aade reichte ursprünglich als südöstlicher Zipfel der

Düne weit ins Meer. Sie

war eine flexible, wandernde Landzunge, die das Geschiebe-material aufnahm, das

seit der postglazialen Überflutung des Gebietes freigespült und durch

Wasserbewegung und Strömungsrichtung zur Aade verfrachtet wurde.

Sie wanderte als Aufhäufung von Lockergestein (überwiegend

eiszeitliche Geschiebe und Sand) auf dem Felssockel der Insel.

Heute ist sie durch die Küstenschutzmaßnahmen rund um die Düne keine

bewegliche Landzunge mehr. Sie ist als Uferform weitgehend

„ruhiggestellt“, verändert allerdings weiterhin durchaus ihr

Masseaufkommen und ihre Begehbarkeit. |

|

|

|

|

Ein Auszug aus einer alten Beschreibung, 1903:

"... Der südöstliche, mehrere hundert Meter lange und nur wenige

Meter breite, bei Flut größtenteils vom Wasser überspülte Teil

der Düne stellt in seinem äußersten Ostende einen lediglich aus

gerundeten, flachen Geschieben zusammengesetzten Strandwall dar.

Sand fehlt in diesem Teil durchaus. Durch das Rauschen des

Wassers hindurch vernimmt das Ohr ein fortwährendes Klappern der

gegeneinander sich reibenden Steine. Ganz enorm herrschen die

Flintsteine vor. Nicht in den eigentümlichen bizarren Gestalten,

die alle denkbaren Formen annehmen und dem Laien versteinerte

Hände, Füße, Vogelköpfe u. dergl. mehr vortäuschen, sondern fast

ausnahmslos in Gestalt von Kugeln, Eiern, Linsen. Die Formen der

Flintsteine beweisen recht augenfällig, wie außerordentlich

stark die Flutwelle auf die Form eingewirkt hat, wie intensiv

die Zerstörung selbst des härtesten Gesteinsmaterials hier

gewesen ist..."

J. Petersen 1903: Untersuchungen über die krystallinen Geschiebe

von Sylt, Amrum und Helgoland in: Neues Jahrbuch für

Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Band 1; Band 1903 |

|

|

|

|

| |

|

|

Unser Interesse an

kristallinen Geröllen

lässt uns an diesem besonderen Geröllstrand verweilen.

Das Geröllsortiment besteht zum allergrößten Teil aus

kreidezeitlichem Flint, darunter sind auch die begehrten

Varianten des roten Helgoländer Feuersteins. |

| Die Helgoländer Düne ist Typlokalität für den roten Helgoländer Feuerstein.

Hier befindet sich das einzige bekannte Vorkommen.

Es handelt sich dabei um einen durch Eisenoxyd im Inneren kräftig braunrot

durchgefärbten Flint, der bereits in alter Zeit als

Schmuckstein Verwendung fand. Er erinnert zwar an roten

Jaspis, ist aber weniger durchscheinend. Das Besondere ist

zweifellos seine Hülle aus schwarzem Flint und weißer

opalisierter Kreide. Diese starken Farb- und

Helligkeitskontraste beeindrucken. |

| |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

Für weitere Infos und Bildbeispiele siehe:

https://bude31.wixsite.com/bude31-helgoland

und:

https://de.wikipedia.org/wiki/Helgol%C3%A4nder_Feuerstein

|

|

| |

|

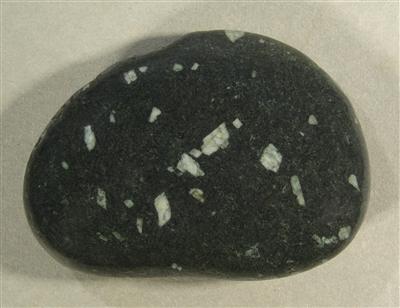

| Zwischen den sehr vielen Flintgeröllen der Aade finden sich auch gerundete oder schön abgeplattete Kristalline Geschiebe.

Sie stammen aus dem skandinavischen Raum

und sind Überbleibsel der saaleeiszeitlichen Moränen in der heute überfluteten Region

zwischen Schleswig-Holstein und Helgoland. Die

nähere Betrachtung lässt manches "Leitgeschiebe" erkennen, d.h. die

konkrete Herkunft kann aus dem Vergleich mit dem anstehenden Fels

in Norwegen, Schweden oder Finnland bestimmt werden. Der Anteil harter

Porphyre überwiegt, da sie der mechanischen Beanspruchung durch

das Abrollen am Geröllstrand besser Widerstand leisten können als ein

körniger Granit. Die hier abgebildeten Beispiele wurden auf Grund ihres

charakteristischen, gut wiedererkennbaren Gefüges ausgewählt. Dazu

gehören vor allem die Gesteine von den

Åland-Inseln, Porphyre aus Dalarna,

Småland-Hälleflinten und Rhombenporphyre aus dem Oslo-Gebiet.

|

| |

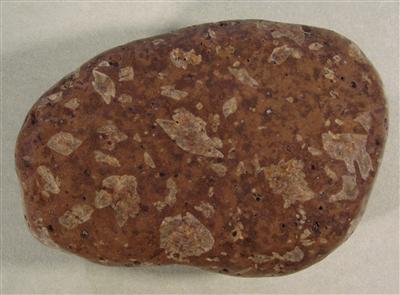

| Die

kleinen Steine wurden vor

dem Fotografieren genässt, um ihr Gefüge etwas deutlicher zu zeigen. |

|

|

|

|

|

|

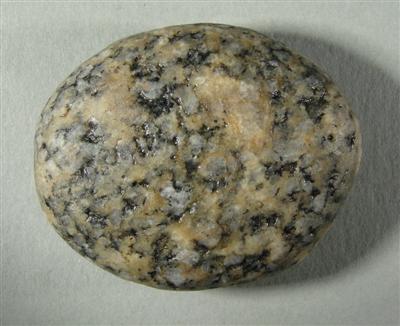

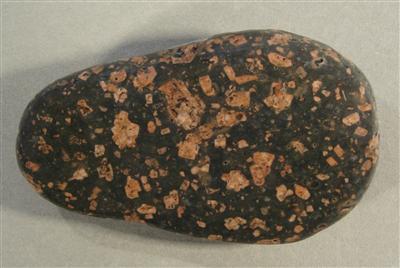

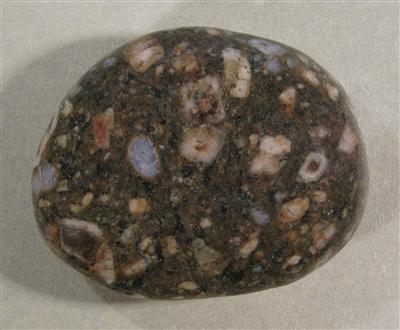

Åland-Quarzporphyr,

6,5 x 4,5 cm |

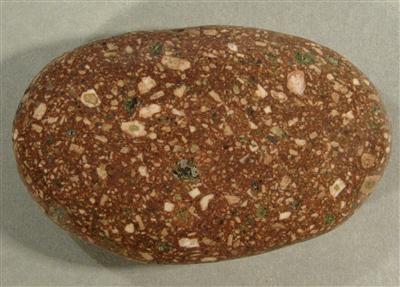

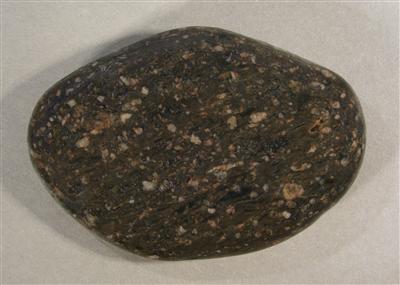

Ringquarzporphyr,

6,5 x 5 cm |

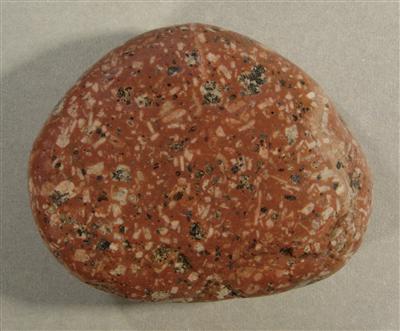

Åland-Quarzporphyr, 6 x 4,5 |

Åland-Quarzporphyr,

7 x 5 cm |

|

|

|

|

|

baltischer Granitporphyr, 5 x 5 |

Åland-Porphyraplit,

6,5 x 3,5 cm |

Åland-Rapakivi,

5,5 x 3,5 cm |

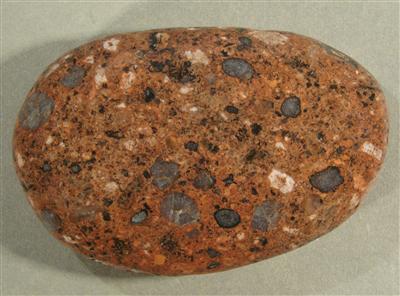

porphyrischer Rapakivi, 4 x 4 |

|

|

|

|

|

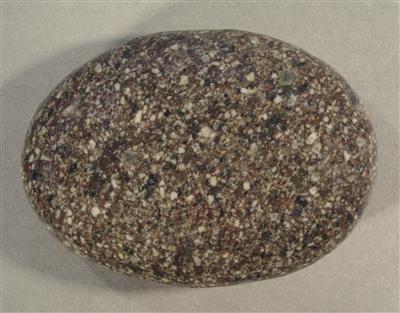

Bottnischer Quarzporphyr, 7,5 x 4 |

Särna-Quarzporhyr, 6 x 6 |

roter Särna-Quarzporhyr, 8 x 5 |

Dalarne-Porphyr, 6,5 x 5,5 |

|

|

|

|

|

Dalarne-Feldspatporphyr, 4,5 x 4 |

Vasselbodarna-Porphyr,

5 x 4 |

Bredvad-Porphyr, 5 x 4 cm |

Dala-Feldspatporphyr, 5 x 4 |

|

|

|

|

|

dunkler Särna-Porphyr, 5,5 x 4,5 |

einsprenglingsreicher

Porphyr |

roter Dala-Porphyr,

6,5 x 4 |

Grönklitt-Porphyr, 6,5 x 5,5 |

|

|

|

|

|

bunter Dala-Porphyrit, 8 x 5,5 |

feinkörn. Venjan-Porphyrit,

8 x 6 |

Älvdalen-Porphyr, 5,5 x 4,5 |

Älvdalen-Ignimbrit, 5,5 x 4 |

|

|

|

|

|

brauner Porphyr, 7,5 x 7 |

Ostsee-Quarzporphyr,

5,5 x 4,5 |

Ostsee-Quarzporphyr,

5,5 x 4,5 |

Ostsmåland-Porphyr,

8,5 x 5 cm |

|

|

|

|

|

Quarzporphyr, 5 x 3,5 cm |

Emarp-Porphyr, 8 x 6 cm |

Blauquarzporphyr, 5,5 x 4,5 |

Småland-Porphyr,

8 x 6 cm |

|

|

|

|

|

Småland-Hälleflint,

6,5 x 5 cm |

Småland-Hälleflint,

9 x 6 cm |

Småland-Hälleflint,

4,5 x 3 cm |

schlieriger Porphyr,

8,5 x 6,5 cm |

|

|

|

|

|

Hälleflint, 6,5 x 5 |

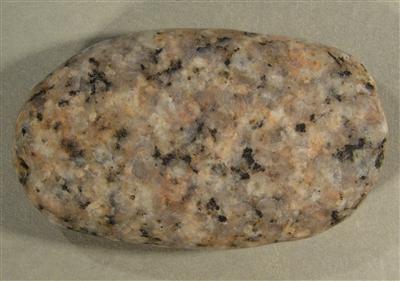

Småland-Granit,

6,5 x 4 cm |

Granit, 7 x 5 cm |

Småland-Granodiorit,

4,5 x 4 |

|

|

|

|

|

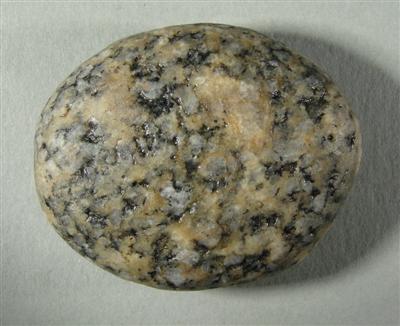

ostbaltischer Granit, 4,5 x 4,5 |

porphyrischer Granit, 6,5 x 4,5 |

Rhombenporphyr, 9 x 6 cm |

Rhombenporphyr, 7 x 5 cm |

|

|

|

|

|

Rhombenporphyr, 10 x 8 cm |

Oslo-Syenitporphyr, 8 x 5,5 |

Tønsbergit,

4 x 3,5 cm |

Diabas, 6 x 4 cm |

|

|

|

|

|

feinkörniger Syenit, 7,5 x 6 |

quarzreicher Granit, 6 x 4 cm |

Leukogranit, 5,5 x 6 cm |

Granodiorit, 5 x 5 cm |

|

|

|

|

|

Manche großkalibrigen Steine des Küstenschutzes

laden zu Gefügestudien ein - hier ein kleinkörniger Granit mit

einem schönen Pegmatit-Gang.

Es wurden allerdings (neben Tetrapoden) vorzugsweise glatte

schwere Natur-steine (Basalt) oder Metallhüttenschlacken

eingesetzt, z. B. Kupferschlacke (CUS) der

Norddeutschen Affinerie HH. Obwohl ökologisch nicht

unbedenklich, wird sie verwendet, weil sie eine hohe

Gesteinsdichte (Gewicht) aufweist und äußerst

verwitterungsresistent ist. Auf der Düne kann man sie in Buhnen

eingesetzt finden. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

So bekommt, wer um die Düne wandert, trotz der Kleinräumigkeit recht

unterschiedliche Strandeindrücke:

Uferbefestigung und „Hafenmilieu“ auf der

Westseite - Badefreuden am Sandstrand im Norden und im Süden - hier und

dort nah am Wasser die Robbenkolonien...

und im Osten der klingende, in den Brandungswellen rieselnde

Geröllstrand. |

|

|

|

|

|

Weitergehende Informationen zu den Kristallinen Geschieben /

Leitgeschieben sind in der digitalen Referenzdatei

http://www.skan-kristallin.de/

sowie auf dieser Website unter

http://www.strand-und-steine.de/gesteine/gesteine.htm

zu finden.

Ausführlich Informationen zum Helgoländer Feuerstein auch unter:

https://de.wikipedia.org/wiki/Helgol%C3%A4nder_Feuerstein

|

|

|