Landschaft - Geologische Fenster

Liether Kalkgrube | Helgoland | Kalkberg Segeberg | Morsum Kliff | Lägerdorfer Kreidegruben

Die Liether Kalkgrube

| Die Liether Kalkgrube stellt in mehrfacher Beziehung eine

erdgeschichtliche Besonderheit dar. Durch den Elmshorner Salzstock sind hier geologische Formationen aus sechs bis acht Kilometer Tiefe an die Erdoberfläche gedrückt worden - mit Gesteinen und Fossilien, die auf Grund ihres Alters einmalig in Schleswig-Holstein sind. Sie sind älter als der Gips des Segeberger Kalkberges und als der Buntsandstein der Insel Helgoland. Eine weitere geologische Rarität ist die "Lieth-Serie", eine Schichtenfolge aus dem Quartär, die in einem alten Erdfall erhalten geblieben ist und wertvolle Hinweise auf die Entwicklung des Landschaftsraumes gibt. |

|

|||||

|

Ein erster Blick in die Liether Kalkgrube,

von Westen |

||||||

| Die Vorgeschichte dieses Geotops setzt also

früher an als die der anderen geologischen Denkmäler in

Schleswig-Holstein. In der letzten Epoche des Erdaltertums, dem Perm, herrschte in den hiesigen Erdgebieten ein heiß-trockenes Klima. Man darf sich durchaus in die Sahara versetzt fühlen... Vergleichbar den Salzpfannen heutiger Wüsten verdunstete in den großen Senken alles Wasser, es bildeten sich umfangreiche Ablagerungen von roten Sandsteinen, Salzen und salzhaltigen Tongesteinen (Dyas, vor ca. 300 – 260 Mio. Jahren, damals befand sich die dieser Teil der eurasischen Landmasse nördlich des Äquators, auf der Höhe des Nördlichen Wendekreises). Später, in der Zechsteinzeit (vor ca. 260 – 250 Mio. Jahren), erstreckte sich ein weites Meer von der Nordsee bis nach Russland und überdeckte mit seinen Sedimenten die Ablagerungen des "Rotliegenden". Aus diesen Schichten entstanden graue Kalksteine, Schiefer, umfangreiche Steinsalzlager und Anhydrite. Aus dem nachfolgenden Erdmittelalter und der Neuzeit stammen insgesamt mehrere Kilometer mächtige Sedimentschichten, die durch ihren gewaltigen Gewichtsdruck mitsamt der Tiefenwärme bewirkten, dass die Salze plastisch wurden und nach oben drangen (siehe Schilderung zum Kalkberg von Segeberg). Der Elmshorner Salzstock ist ein schlotförmiger Diapir, der die aufliegenden Gesteinsschichten entweder aufgebogen und mitgeschleppt oder auch durchschlagen hat, letztlich aber in einer breiten, flachen Kuppe unter der Oberfläche stecken geblieben ist. Da die Salze wasserlöslich sind, führt Sickerwasser bis zu einer gewissen Tiefe zu Auslösungen im Salzstock - die Folge können Erdfälle sein. Eine weitere Folge sind chemische Umwandlungsprozesse: bei der Auslaugung des Salzgesteins entstehen schwer lösliche Rückstände (Anhydrit oder Gips), die eine bis 100 m starke Kappe, den "Gipshut" über dem Salzstock bilden. |

||||||

| Da die aus der Tiefe gehobenen Gesteine hier, anders als in

Segeberg und auf Helgoland, dicht unter der Erdoberfläche

stecken geblieben waren, blieb ihre Existenz unentdeckt, bis man

bei Bauarbeiten für die Eisenbahnstrecke zwischen

Altona und Kiel im Jahre 1844 auf die roten Tone aus dem

Rotliegenden

stieß. Sie wurden nachfolgend viele Jahre lang für die Herstellung von Ziegeln abgebaut. Die verfallene Ziegelei in der Nähe der Grube ist eines der letzten Zeugnisse dafür. |

Diese ziegelrote Wand besteht aus grauem Zechsteinkalk, der durch aufliegenden roten Tonmergel aus dem Rotliegenden gänzlich überfärbt wurde - mit Hilfe des Regenwassers. Lieth Nordwand |

|||

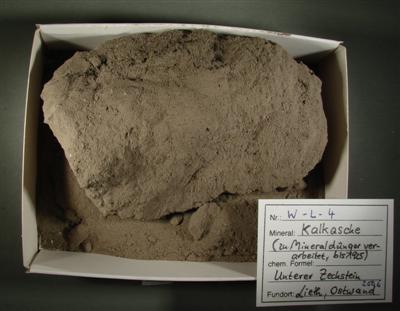

| Durch den Tonabbau wurden später Schichten aus grauem Zechsteinkalk und verwittertem Kalk, sog. Kalkaschen freigelegt, die nicht weniger willkommen waren - von etwa 1930 an wurden sie als mineralische Düngemittel und als Wegschotter gewonnen. | ||||

| 1980 war der Abbau der permischen Deckschichten soweit

gediehen, dass man auf den verkarsteten Scheitel des Salzstocks

selbst stieß: ein „Gipshut“ wurde partiell

freigelegt und ragt heute ca. 4 m vom Boden der Grube auf. Ein solcher Gipshut bildet sich wie schützender Schorf über verletzlichem Gewebe, wenn das leichtlösliche Halit (Steinsalz) des oberflächennahen Salzstocks durch die Bodenwässer gelöst wird. Es kommt dann u. a. zu Gips-Neukristallisationen (Marienglas). Durch die Auslösungsprozesse ist die Oberfläche des Gipshutes unregelmäßig bucklig - aber man kann am Liether Gipshut die Kristallbildung des Marienglases gut erkennen (der geschützte Bereich soll allerdings nur mit Sondergenehmigung betreten werden). |

|

|

|||

| Der Gipshut in der Liether Kalkgrube | Die Spaltflächen der

Gipskristalle (Marienglas) spiegeln im Sonnenlicht. |

Seit 1986 ruht der Abbau, 1991 wurde das Gelände unter Schutz gestellt.

| Wenn man die Grube von Westen her (Parkplatz) betritt, kommt

man an einer sehenswerten Sammlung eiszeitlicher Geschiebe vorbei. Am Weg abwärts sind ausführliche Informationstafeln aufgestellt, mit Hinweisen zur Geologie und Biologie des Nationalen Schutzgebietes. Linkerhand des Weges eine in Europa einzigartige Besonderheit, die Ablagerungen der "Lieth-Serie": Eine großräumige Geländesenke (ein alter Erdfall) ist im Lauf der letzten 2 Millionen Jahre mit jungen Ablagerungen verfüllt worden. Die verschiedenen Klimaperioden haben dort mit wechselnden Sand-, Ton- und Torfschichten ihre Signaturen hinterlassen, und alle diese Spuren sind als Chronik erhalten, weil der Trogcharakter des Erdfalls, umgeben vom festen Gestein der Salzstockschichten, vor jeglichem Gletscherschub schützte. |

||

| & |

|

|

|

| Das quartäre Braunkohlenflöz | Schichten aus organischem Material und feinen Sanden | Inkohltes Holz in Sand |

| Roter

Mergelton, grauer Zechstein und weiße Sande ergeben eine malerische Farbigkeit, selbst an einem trüben Spätwintertag |

Die intensive Rotfärbung des tonigen Gesteins geht auf Eisenoxydeinlagerungen zurück, ein Hinweis auf das heiß-trockene Klima während der Ablagerung.

|

|

|

|

|

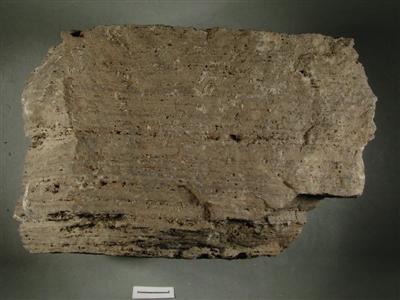

Nachfolgend sind einige unspektakuläre, aber charakteristische Gesteinsbeispiele, lose Stücke aus der Grube, zur Veranschaulichung abgebildet. Die Belegstücke sind durchweg kleinformatig (der beigefügte „Strich“ = 1 cm). Eine Auflistung der aufgeschlossenen Gesteinsarten auf einer der Info-Tafeln ist ein hilfreicher Leitfaden für den interessierten Besucher. Alle Proben sind in Verwahrung des Naturwissenschaftlichen Museums Flensburg (Eiszeit-Haus). |

|

|

|

|

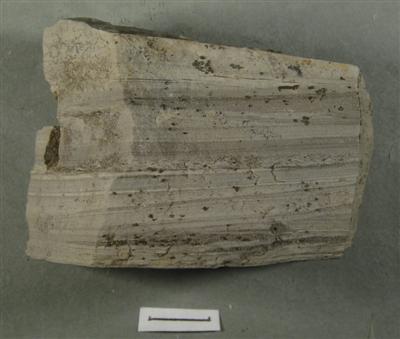

pyritführender Bänderschiefer,

Ostwand |

Zechsteinkalk mit Onkoiden, Ostwand | Zechsteinkalk mit Onkoiden, Ostwand |

|

|

|

| Zechsteinkalk, Ostwand | Blasenkalk,

porös durch Auslaugung des Anhydrits, Ostwand |

Blasenschiefer, porös durch Auslaugung

des Anhydrits, Ostwand |

|

|

|

| Kalkasche, Ostwand |

Zechsteinschiefer mit Calcitrasen auf

einer Kluft, Ostwand |

Stinkschiefer, Ostwand |

|

|

|

|

3 Exemplare

Gipsgestein: feinkörniger Anhydrit (Calciumsulfat),

teilweise fein geschichtet, rotbraune Farbpigmente durch

Tangierung mit rotem Tonmergel, Nordwand |

||

| Eine Ergänzung, 11 Jahre später: Inzwischen hat sich ein Arbeitskreis um H. J. Wohlenberg - mit wissenschaftlicher Begleitung von Dr. R. Vinx - der Betreuung und Pflege des Geotops angenommen - was sehr positiv wahrzunehmen ist. Bei Voranmeldung sind nach Absprache Gruppenführungen möglich. Dabei können gewisse Teile der Grube betreten und gezeigt werden, zu denen sonst der Zugang aus Geotop- und Biotopschutzgründen nicht gestattet ist. Auch am jährlich bundesweit im September stattfindenden "Tag des Geotops" werden öffentliche Führungen angeboten. Und es sind sehr informative, fachkundige Publikationen erstellt worden, siehe unten. |

||

| Von einer Führung durch Dr. Vinx stammen die

nachfolgenden Bilder, sie vermitteln willkommene, ergänzende

Eindrücke. (Fotos: E. Figaj) |

||

|

|

Rechts im linken Bild ist der sog. "Canyon" zu sehen, ein

schmaler, talartiger Bereich mit steilen Wänden, der wegen

Steinschlaggefahr und aus Biotopschutzgründen nur unter Führung

betreten wird. Dort ist steil geschichteter Stinkschiefer zu sehen. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Kalkschiefer mit hohem organischem Anteil. Er ist aus Faulschlamm am Grund des Zechsteinmeeres entstanden und ist fossilfrei. Reibt man Steine aneinander oder schlägt sie auf, entsteht ein bitumenähnlicher Geruch - daher der Name. |

|

|

|

|

| Ablaufendes Regenwasser verursacht Lösungsrinnen im Gips, als "Lösungskarren" bezeichnet. | Lösungsvorgänge

unter einer Überdeckung (hier unter Kalkasche) führen zu glattwandigen Auskolkungen |

Nach oben

gewölbte Ablösungs- fugen im Gipfelbereich der Gipskuppe resultieren aus Volumenzunahme und Druckwirkung bei der Um- wandlung von Anhydrit in Gips. |

fein geschichteter Bändergips |

| Ein Sonderdruck in "Fossilien - Journal für Erdgeschichte" 3/2015 ist der Liether Kalkgrube gewidmet. Das Heft ist mit 23 farbigen Abbildungen, einem schematischen Profilschnitt und ausführlichem Textteil sehr informativ und empfehlenswert (Autor: R. Vinx). | |||

Links:

1. Zur Geologie der Kalkgrube - auf der Seite der Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch von 1985 e. V http://www.lietherkalkgrube.de/index.php/geologische-entwicklung.html

2. Flyer zum Naturschutzgebiet - (Hrsg. Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch von 1985 e. V) http://www.lietherkalkgrube.de/files/images/Download/Flyer.pdf (2015)

3. Erdfälle - Jahresbericht Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 2004 http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/jahrbe04/Geologie/Erdfaelle.pdf

4. Salzstock (und Grundwasser) - Kreis Pinneberg, Trinkwasserbroschüre http://www.kreis-pinneberg.de/pinneberg_media/Dokumente/Fachdienst+42/Trinkwasserbrosch%C3%BCre+Teil+5.pdf

5. Geotop Liether Kalkgrube - Jahresbericht Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 2006/07 http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/jahrbe06/Geologie/3Geotope.pdf

6. Nationaler

Geotop -

LLUR = Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des

Landes Schleswig-Holstein

https://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/geologie/bodenbroschuere_querdurch.pdf

Die Akademie der Geowissenschaften Hannover hat im Jahre 2007 drei

schleswig-holsteinischen Geotopen das Prädikat "Nationaler Geotop"

verliehen: Helgoland, Morsum-Kliff auf Sylt und Liether Kalkgrube.

zum Überblick Geologische Fenster