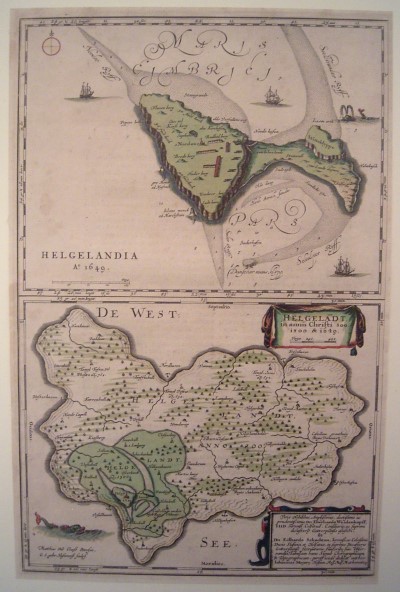

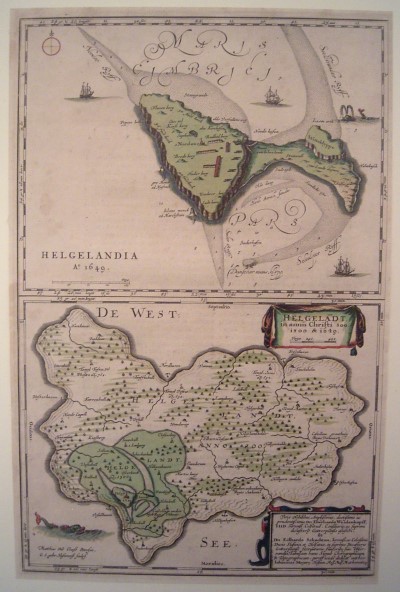

Landschaft - Geologische Fenster - Helgoland

Helgoland | Liether Kalkgrube

|

Kalkberg Segeberg |

Morsum Kliff

| Lägerdorfer Kreidegruben

Die Felseninsel Helgoland

mit der "Düne"

Ein Besuch auf dieser exponierten Felseninsel

vermittelt eine Fülle unterschiedlichster, möglicherweise tief

berührender Eindrücke - vorausgesetzt man geht nicht nur auf eintägige

Shopping-Tour, sondern hat die Möglichkeit, mit Muße und Naturliebe

abseitigere Winkel und ungewöhnlichere Zeiten zu wählen.

| |

Stellen Sie sich Helgoland nicht von Wasser umgeben, sondern inmitten

einer weiten flachwelligen Landschaft vor, als gewaltiges, hoch

aufragendes

Felsmassiv… - so war es noch bis vor rund 4000 Jahren. Damals lag die

Doggerbank noch nicht unter Wasser. In der Eiszeit hatte der

Meeresspiegel global mehr als 100 m tiefer gelegen, auf Grund

der in Form von Eis gebundenen Wassermassen. Nacheiszeitlich

stieg der Meeresspiegel - bis zum heutigen

Niveau.

Es ist nachzuvollziehen, dass ein solch herausragender Ort die in

weitem Umkreis lebenden Menschen veranlasste, ihn für besondere Anlässe

und Rituale aufzusuchen:

„Helge Landt“ = Heiliges Land. Der ganze Fels - ein großer Opferaltar,

er soll dem germanischen Gott Fosite geweiht gewesen sein.

|

|

Wasser ist für alle Lebens- und Entwicklungsprozesse auf der Erde von

elementarer Bedeutung. Auch für das Entstehen und Vergehen von

Gesteinen.

Aus der Wirksamkeit von Wasser ist Helgoland im Lauf von Millionen

Jahren entstanden, aus der Wirksamkeit des Wassers wird es ganz sicher in (ferner)

Zukunft wieder verschwinden.

| Salzhaltiges Wasser führte im Erdmittelalter zu mächtigen Salz- und

Gipsablagerungen - in einem weiten Senkungs-gebiet, das sich

zwischen den Shetlands im Westen und Polen im Osten erstreckte.

|

Ebenfalls Wasser führte später über Millionen

von Jahren sedimentreiche Fracht aus den umliegenden verwitternden

Gebirgen in dieses dauerhafte Senkungsbecken und ließ Salze, Kalke und

Gips unter immer neuen, beständig anwach-senden

Sedimentschichten verschwinden - die sich zu Muschelkalk, Buntsandstein,

Kreide und späteren tertiären Gesteinen verfestigten. Unter

dem Druck dieser bis 10 km mächtigen auflagernden Gesteinsschichten gerieten die

weicheren, plastischen Salze und Gipse in der Tiefe in Bewegung und

drängten, wo tief reichende Bruchzonen es erlaubten, nach oben - und

sie beförderten dadurch einiges

ans Licht, was heute fremd in der norddeutschen Landschaft dasteht.

Helgoland ist auf diese Weise emporgehobenes Land. Der einst in rund

3000 m Tiefe lagernde Bundsandstein ragt nun als einsame

Felseninsel hoch aus dem Meer.

|

| |

|

|

|

|

|

| |

Und ist dadurch exponiert, dem Wetter und dem Wellenschlag ausgesetzt.

Der weiche, tonige Buntsandstein hat Ähnlichkeit mit dem roten,

ebenfalls weichen Sandstein des Grand Canyon. An diesen Felsen lässt

sich anschauen, was Verwitterung ist und tut.

Wiederum wirkt also das Wasser - jetzt erodierend,

lösend und abtragend. |

| |

|

|

|

|

|

verwitternder

Buntsandstein |

zerklüfteter Fels |

heraus präparierte Schichtung |

Schutthalde am geschützten Fuß |

| |

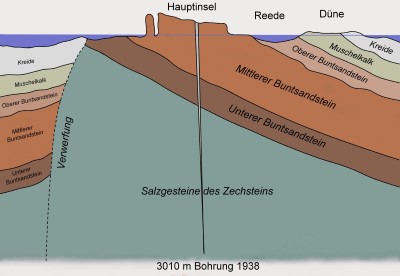

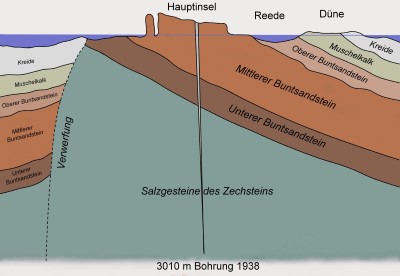

Wir schauen uns das Gestein des Helgoländer

Felsens etwas genauer an.

Ein erster Eindruck ist die ausgeprägte Schichtung des

Buntsandsteins - und seine Schrägstellung. Sie

beträgt ca. 200 und geht auf den salztektonischen

Aufwölbungsprozess zurück.

Bei der Aufbeulung wurden die aufliegenden Schichten durch eine

Verwerfung zerteilt (mit einem Verwerfungsbetrag von mehr als

1000 m). Das führte dazu, dass an der Verwerfungslinie der

Untere Buntsandstein und die Kreide auf gleicher Höhe zu liegen

kommen. Zusätzlich erfolgte eine Aufschiebung des

Zechsteinsalzes, eine Schichtverdoppelung, die mit dann mehr als

3000 m Salzgestein die enorme Hebung des Inselplateaus bewirkte. |

| |

|

|

|

| Geologischer Schnitt des

Untergrundes (vereinfacht) |

Die Westfront von Süden |

am Medelst Hörn |

| |

|

Der im Helgoländer Felsen

anstehende Mittlere Buntsandstein besteht aus tonigen

Sandsteinschichten (farblich zwischen hellviolett und

dunkelbraunrot) im Wechsel mit hellem, mürbem "Katersand".

Letzterer ist ein weißlicher, kalkhaltiger und lockerer

(bröseliger) Sandstein.

Diese Streifung ist Helgolands Charakteristikum.

An der Basis sichtbar ist die Volpriehausen-Folge mit

dunkelrotem, festem Sandstein, darüber folgen die Untere und

Obere Detfurth-Folge mit feingeschichteten sandigen und tonigen

Lagen. Neben den Katersanden treten im höheren Teil der Detfurth-Folge

auch hell-grünlich-graue Lagen auf, die durch Ausbleichung der

roten Tonsandsteine entstanden sind.

Nachfolgende Detailbilder des Gesteins im Licht der

aufgehenden Sonne, besonders farbintensiv... |

|

|

| |

Während der Ablagerungsepoche der

Buntsandstein-Sedimente befand sich der damalige deutsche Raum

(eingebettet in den Superkontinent Pangäa) auf seiner

Kontinentaldrift noch erheblich weiter südlich, in einer

kontinental trocken-heißen Zone (Wüstenklima). Insgesamt war das

globale Klima heißer als heute, die Pole eisfrei.

In dem großen norddeutschen Senkungsgebiet (s. o.) lagerten sich

in weit verzweigten Flusssystemen und flachen Binnenseen Sande,

Schluff und Ton ab, herangetragen aus umliegenden Gebirgen. Auch

äolische Ablagerungen (Flugsanddünen) entstanden. Heute zeigt

die Kalahari in Südafrika geologisch ähnliche Gegebenheiten.

Die Rotfärbung des Sandes wird durch oxydiertes Eisen

verursacht. |

| |

Mit etwas Glück kann man am Fels einigen für den

Buntsandstein typischen Strukturen begegnen:

Strömungsrippel werden im sandigen Sediment vom

fließenden Wasser hervorgerufen. In sedimentären Gesteinen sind

sie ein Beleg für ein früheres Gewässer.

Belastungsmarken entstehen an Schichtgrenzen,

wobei die obere überlagernde Schicht dichter als die meist feuchtere

und feinere, untere ist. Im Querschnitt bestehen die Strukturen aus einer

Abfolge aus ineinandergreifenden Zungen und Loben.

Der Helgoländer Buntsandstein ist (in unterschiedlichem Maß)

kalkhaltig. Häufig treten helle kalkreiche Linsen auf.

Auslösungsprozesse lassen in ihnen kleine Höhlungen

entstehen, die dann Raum für die Ausbildung von

Calcit-Kristallen bieten.

Die Wabenverwitterung geht ebenfalls auf

Lösungsvorgänge im Gestein zurück. Dabei führt die

Wiederverfestigung der gelösten Substanzen zu weichen, gitter-

oder wabenartigen Mustern. |

|

|

|

|

| Strömungsrippeln |

Belastungsmarken |

kalkreiche

Linsen |

Wabenverwitterung |

| |

| Bilder aus einer kleinen, privaten, zeitweise in

einem Schulfoyer gezeigten

Helgoland-Sammlung veranschaulichen einige Details im

Buntsandstein: |

|

|

|

| Calcitdrusen und

Bleichhof ("Fischauge") |

Rippelmarken und eine "Coelestin"-Druse

(Baryt) |

Trocknungsrisse und etwas

Malachit |

| |

| |

Buntsandstein ist arm an

Fossilien. Auch Mineralien (außer Calcit & Co.) treten nur

wenige und spärlich auf. Anders das Kupfererz.

Kupfer im Helgoländer

Buntsandstein:

"Insbesondere zeigt der rote bis rotbraune, glimmerreiche, bald

stark, bald weniger tonige mittlere Buntsandstein die Kupfererze

in relativ großen Mengen in engster kausaler Verkettung mit

graugrünen Verfärbungszonen. Die Analysen des Buntsandsteins

ergeben wechselnde Gehalte des Kupfers, je nachdem man eine

besonders reiche Partie fasst."

(R. Schreiter 1930) |

Auf dem Meeresboden in der nahen Umgebung Helgolands wurden in

den 1960er und 1970er Jahren verhüttete Kupferbarren in Form

großer runder Scheiben gefunden. Ihre Datierung ergab

wikingerzeitliches Alter.

Im Museum Helgoland sind die nachfolgenden Exponate ausgestellt: Kupfererz im

Buntsandstein, Kupferbarren, Kupfer-Gußkuchen, Schlacke. |

|

|

|

|

|

Kupfer-Gußkuchen galten als

Zahlungsmittel der Wikinger |

Verhüttungsschlacke aus der

Kupfer-Verarbeitung |

|

|

Überhaupt kann der Besuch des kleinen Heimatmuseums empfohlen

werden. Es bietet viel Sehenswertes und viele Informationen und

Ausstellungsstücke zur Entstehung, zur Naturkunde und

Lokalgeschichte der Insel.

Beispielsweise zeigt das

Relief sehr gut die Ausmaße des unter Wasser liegenden

Felssockels der beiden Inseln,

der bei Niedrigwasser

teilweise trocken fällt.

Und zur Lokalgeschichte gehört auch das

Lebens-ABC des Helgoländers James

Krüss.

|

|

|

|

|

|

|

(Bilder von 2007) |

|

|

Ein Aufräumen in alten Familienfotos brachte das nebenstehende

Bild zum Vorschein - Helgoland im Jahr 1934,

noch mit ursprünglicher Silhouette,

vor dem "Big Bang" (1947), als die Südspitze der Insel

weggesprengt wurde.

Diese gewaltige Sprengung hinterließ vielfältige, große

Zerstörungen.

Infos z. B. unter:

https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengung_von_Bunkeranlagen_auf_Helgoland

|

|

|

|

|

|

|

|

Eine andere Welt als es die Felseninsel ist, erlebt man, wenn man mit der kleinen Fähre zur

Düne

fährt...

Auch hier hilft ein Blick in die Erdgeschichte, um besser zu verstehen. |

|

|

|

|

|

|

Über Helgoland gibt es jede Menge lesenswerte Literatur

- eine kleine Auswahl hier zum Thema Geologie:

Fraedrich, Wolfgang: Felseninsel Helgoland, Springer 2022

Meyn, Ludwig: Zur Geologie der Insel Helgoland, Kiel 1864

Schulz, H. D.: Die Kupferverhüttung auf Helgoland zur

Wikingerzeit. Umschau 79 (1979)

Spaeth, Christian: Zur Geologie der Insel Helgoland in: Die

Küste 49 (1990), 1 - 32.

Ausgewählte Links:

https://de.wikipedia.org/wiki/Helgoland

https://epic.awi.de/id/eprint/27310/1/Hns1980a.pdf

https://www.steinkern.de/fundorte/sonstige-bundeslaender/1110-fossilien-von-der-insel-helgoland.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Steinkiste_von_Helgoland

Luftaufnahmen zeigen gut die exponierte Lage der Insel, z.B. auf

der Seite

http://www.walz-naturfoto.de/galerie_ausgabe.php?sw1=helgoland&vk1=und&sw2=luftaufnahme&vk2=und&sw3=&thumbs=24&seite=1

(Luftaufnahmen) u. a.

|