Westschweden |

Südwestschweden | Südschweden

|

Bornholm |

Südnorwegen |

Nordjütland

Romanische Quaderkirchen in Nordjütland

Einführender Hinweis:

Der gängige Begriff "Granitquaderkirche" ist

irreführend und wird hier deshalb vermieden,

denn nur etwa ein Viertel der in

einer mittelalterlichen Findlingskirche verbauten Feldsteine,

ob gequadert oder nicht, sind tatsächlich Granite - im

gesteinskundlichen (petrographischen) Sinne. Die Bezeichnung

"Granit" wird gemeinhin summa summarum für sämtliche körnigen,

kristallinen Gesteine verwendet. Neben Graniten finden wir in

den Kirchenmauern aber auch andere Tiefen-gesteine, vielfach Gneise,

daneben auch Sandstein, Kalkstein, Quarzite

... |

| |

| Die Verbreitung des Christentums in Dänemark ab der 2.

Hälfte des 10. Jh. brachte neben neuen sakralen Bildmotiven

(beispielsweise in Runensteinen) den romanischen Kirchenbau ins Land,

zunächst mit Schwerpunkten um den alten Handelsort und späteren

Bischofssitz Ribe (Südjütland) und die beiden

anderen christlichen Hauptorte: Roskilde (Sjælland)

und Aarhus (Nordjütland). Aber auch um den Limfjord,

insbesondere auf Mors und auf Salling, wurden sehr viele Kirchen

errichtet. |

| |

Da der neue Glaube vom König (von Harald Blauzahn an) und

seinen Gefolgsleuten übernommen und befördert wurde, entstan-den

viele der heute ländlich abseits liegenden Kirchen nicht nur in

damaligen Verwaltungszentren, sondern auch im Kontext von

Herrenhöfen. Der führenden Schicht war es möglich und ein

Anliegen, auf ihren Herrensitzen mit gediegenen Kirchenbauten

auf diese Weise ein bekennendes Zeichen zu setzen, sichtbar den

(christlichen) Fortschritt zu vertreten.

Die ersten Kirchen waren zwar oftmals Holzbauten, vermutlich

Stabkirchen, sie wurden jedoch wegen vieler Brandereignisse

bald durch Steinkirchen ersetzt.

Quaderkirche in Sahl (um 1150),

sie war einst Hauptkirche der Ginding Harde. |

|

|

|

|

|

|

Aus der Zeit ab ca. 1100 datiert eine große Zahl von wehrhaften und zugleich

sehr ansehnlichen Feldstein-Quaderkirchen.

Von Anfang an wurde die aufwen-dige Bauweise mit sorgfältig

behauenen Steinquadern bevorzugt - anders als in vielen

ländlichen Regionen im norddeutschen Raum, wo frühe romanische

Kirchen vor allem aus nicht oder wenig bearbeiteten Lesesteinen

errichtet wurden (Feldsteinkirchen). Es mag aber auch die

Verfügbarkeit an ausreichend großen bearbeitungsfähigen

Geschieben im Lande eine Rolle gespielt haben. Darüberhinaus

gibt es Hinweise, dass im jütischen Raum in späterer Zeit

Steinbruchware aus Westschweden in Anwendung kam (Bohus-Granit).

(Meyer 2010)

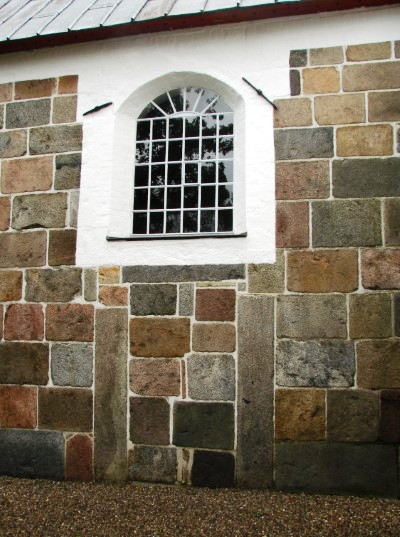

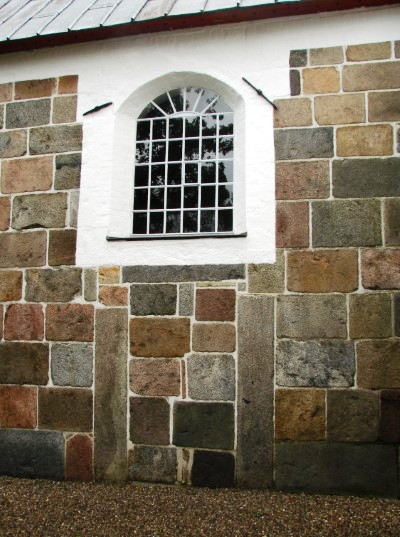

Quadermauerwerk an der Kirche zu Åsted

|

|

| |

| |

|

Einige wenige Beispiele: |

|

|

Die Kirche von

Åsted,

Nordsalling (südlich von Fur) wurde als schlichte turmlose

Saalkirche in solider Quaderbauweise in der

ersten Hälfte des 12. Jh. errichtet. Sie war Hauskirche des

mittelalterlichen Herrenhofes

Østergaard (https://middelalderborgen-oestergaard.dk/).

Im 15. Jh. wurden der Turm und die Vorhalle (Ziegelmauerwerk

über Feld-steinquadersockel) hinzugefügt und im 16. Jh. zwei

Querbauten: eine geräumige Vorhalle auf der Südseite

(2. Bild unten) und eine

Grabkapelle mit gestaffeltem Giebel

auf der Nordseite

(siehe Gesamtbild links).

|

|

|

|

|

Feldsteinquader des Chores

|

Mischbauweise (Ziegel

über Feldsteinquadern) am jüngeren Querbau, Südseite |

im 17.Jh. eingefügte

große Fenster

|

die bunte Vielfalt der

überwiegend westschwedischen kristallinen Geschiebe

(mit nur 2 Graniten!) |

|

|

|

|

|

|

Die ursprünglich romanische Kirche von

Kollerup (bei

Fjerritslev)wurde in der Spätgotik kräftig überbaut. Davon

zeugen der West-Turm,

der Chor und der Langhausausbau mit einem Kreuzgratgewöl-be. Der

auf dem Bild zu sehende Vorbau (Südseite) stammt aus dem 16. Jh.

(gestaffelter Giebel), ebenso eine Kapelle an der Nordseite.

Der Blick auf den Chor (unten 1. Bild) gibt das prachtvolle

Quader-mauerwerk wieder. Im Bereich des gotisch ergänzten Chores

wurde auf einem Feldsteinsockel aufgebaut, mit großen Quadern im

unteren Bereich und kleineren in der Höhe. Die Mauer des alten

Teils fußt auf einem Quadersockel mit abgeschrägter Fase. |

|

|

|

|

Das Gesteinssortiment des

Chores (und somit seine einheitlich rötliche Optik)

entspricht nicht der sonst üblichen Buntheit eines Feldsteinmauerwerks

(siehe

Kirche zu

Åsted).

Die Quadermauer enthält einen hohen Anteil an feinkörni-

gem Bohus-Granit - mutmaßlich Steinbruchware

aus Westschweden. |

Langhaus und

Chor mit Kreuzgrat-

gewölbe.

|

Viele der Kirchen haben noch

ihr altes, romanisches Granit-Taufbecken |

|

|

|

|

|

|

|

Die Kirche von

Smollerup bei Mønsted wurde Anfang des 12. Jh.

errichtet und in gotischer Zeit durch den

Turm und eine Vorhalle auf der Südseite ergänzt.

Die Kirche von Smollerup gehörte einst wie das Herrenhaus Smollerupgård

dem Viborger Domkapitel an. Das Herrenhaus ist nicht mehr vorhanden.

In der Kirche zu Smollerup befindet sich die älteste Glocke Dänemarks.

siehe auch die

Infotafel an

der Kirche |

Der Variantenreichtum der Quadergesteine in den Kirchenwänden

lädt zu Studien ein: was hat sich hier an Gesteins-arten

versammelt, sind "Leitgeschiebe" darunter? Bestimmbare

Leitgeschiebe sind in der Tat häufig Granite.

Beispiele: |

|

|

|

|

|

Lardalit, Typ

Gjone,

LG Oslo-Gebiet, N |

Kristinehamn-Granit,

LG Värmland, S |

Bohuslän-Granit,

LG Westschweden |

Larvikit, LG

südwestl.

Oslo-Gebiet |

unbestimmter,

deformierter Granit |

| |

| Anders als der vergleichsweise leicht zu

bearbeitende Sand- oder Kalkstein bedeuteten kristalline

Findlingsgesteine wie Granit & Co. eine große Herausforderung an

Kraft, Geschicklichkeit und Erfahrung der Steinmetze. In

romanischer Zeit wurde die Verwendung des Flächenbeils

("Fläche") mit einer etwa 10 cm breiten Schneide entwickelt -

ein schweres Werkzeug mit Eschenstiel und geschmiedetem Kopf.

Damit konnte, in wechselnder Richtung vorgegangen, die

Quader-fläche geglättet werden - nachdem mit

Schlegel und Meißel vorgearbeitet worden war. Die Maße der zu

verbauenden Quader waren nicht festgelegt (siehe z. B.

Detailbilder der Kirche zu

Åsted),

sie richteten sich nach den Anforderungen des Baus und nach dem

vorhandenen Findlingsmaterial. |

| |

| In der Anfangszeit der Christianisierung wurde

der Bau neuer Kirchen von den jeweils missionierenden Klöstern

aus durchgeführt. Später entstanden Klosterbaubruderschaften,

Gruppen von baukundigen Mönchen und ausgebildeten Laienbrüdern,

die von Kirchenbau-Ort zu Kirchenbau-Ort reisten. So kam es

dazu, dass auch Motive, Stilmerkmale oder dekorative Elemente am

Bau regional oder überregional "auf Wanderschaft" gingen und

weitere Verbreitung fanden. |

| |

|

|

Ein interessantes und zugleich rätselhaftes Beispiel dafür

sind die

Schachbrettsteine in den nordjütischen

romanischen Kirchen.

Sie sind ein von den Steinmetzen an ihren Arbeitsstätten

hinterlassenes Bildmotiv - nicht nur in Nordjütland,

sondern auch in Ostdeutschland und Westpolen. B. Dittmar(*)

gibt eine umfassende Überschau des bekannten Bestandes. In

Dänemark sind es rund 50 Kirchen, in einem breiten Streifen

zwischen Thy und Aarhus. Dabei tritt ein solcher Stein in der

jeweiligen Kirche meist nur einmal auf, an einer beliebig

anmutenden Stelle, häufig im Eingangsbereich. Es ist also kein

schmückendes Element, sondern es hat allein durch sein einmaliges

Dasein eine besondere Aussagekraft. |

Die Kirchenbaukunst wurde im Zuge der

Christianisierung aus dem deutschen Raum in den dänischen Norden

gebracht - es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass das

Schachbrettmotiv damals bereits mitgebracht wurde. Es scheint eine original nordjütische Bild-Botschaft des 12. Jh. zu

sein

- die dann im 13. Jh. auch im Osten (vermutlich durch dort

tätige jütländische Baumeister) auftritt. Was will dieses

Schachbrett uns sagen? Da keine schriftlichen Hinweise aus der

Entstehungszeit bekannt sind, bleiben Fragen.

Dass die Steinmetze mit diesem - mittels

zweierlei Bearbeitungstechniken der Oberfläche gestalteten

- Stein ein Zeichen ihrer Kunst, ein Markenzeichen, ein

Sigel setzten (wie als Vermutung geäußert)... möglich. Aber eher

von späterer Denkweise aus zurück gedacht. Angesichts der nicht

rational abstrakten, sondern noch stark mythologisch-religiösen

Weltsicht und Gemütslage des frühen Mittelalters scheint mir (die uns heute

wiederum eher fremd anmuten-de) Deutung des "eingemauerten

Schachspiels des Teufels" ausgesprochen plausibel. Zitat aus

Dittmar (s. u.): "Eine Deutung des Schachbrettmusters ist

die des eingemauerten Schachspiels des Teufels, einer in

Dänemark bekannten Sage. Der Teufel spielte mit Gott um den

Kirchenbau oder um die armen Seelen und verlor die Partie und

das Brett. Zum Gedenken an den glücklichen Ausgang des Spieles

hat man das Schachbrett eingemauert. Somit kann der

Schachbrettstein für die Gläubigen eine Schutz- und

Abwehrfunktion gehabt haben." |

|

|

| Zwei Beispiele der zahlreichen dänischen

Kirchen mit Schachbrettsteinen: |

Grønning

Auch die Grønninger Kirche entstand im 12.Jh. als kleiner

Saalbau mit Chor und Apsis (letztere ist hier erhalten

geblieben) und - wie regional üblich - in Quaderbauweise über

einem abgeschrägten Sockel. In gotischer Zeit wurden Westturm

und südliche Vorhalle angebaut. Dadurch befindet sich seitdem

das mit Säulen und Tympanon geschmückte, ursprüngliche

Eingangsportal in dieser Vorhalle. Das Tympanonrelief zeigt ein

löwenartiges Tier (3. Bild

unten).

In der Wandecke links vom Portal befindet sich der

Schachbrettstein (2. Bild).

Bild rechts aus Wikipedia: Hideko Bondesen

- http://www.nordenskirker.dk/ |

|

|

| |

| Sahl |

|

|

Die Kirche von Sahl

(Viborg Kommune) stammt von der Mitte des 12. Jh. Wie üblich

existierte ursprüng-lich nur das balkengedeckte Langhaus und der

Chor. Erst im 19. Jh. kam der Ziegelbau der Vorhalle hinzu. Die

Kirche hat kein Westturm - dafür einen Dach-reiter, der die

Glocke beherbergt. So ist das schöne Gebäude seinem historischen

Erscheinungsbild nahe geblieben. Auch die Fenster wurden nicht

durch größere ersetzt - wie es sonst für mehr Raumhelle

spätestens ab dem 16. Jh. gerne geschah.

Die Kirche war dem Rittergut zu Ormstrup zugehörig.

|

|

|

|

sehr sorgsam gearbeitete

Quader

|

Der Schachbrettstein in

der Südwand der Kirche

|

Die Helligkeitsunterschiede im

Stein ent-

standen während der Oberflächenbearbei-

tung (stocken) und schufen frische neben

alten Oberflächen. |

| |

| |

|

|