Landschaft - Im Ostseeraum

Insel Aeroe |

Broagerland

| Bornholm |

Ochseninseln

| Kalvoe

| Flensburger Förde

Bornholm

"Geologisches Kleinod in der Ostsee"

| |

Die bislang hier gezeigte PowerPoint-Präsentation "Bilderreise um Bornholm"

steht aus technischen Gründen nicht mehr zur Verfügung.

Um weiterhin einen Eindruck von dieser besonderen Insel, ihrer

Landschaft und ihrem reichen Angebot an sehr unterschiedlichen Gesteinen

zu vermitteln, werden Bilder von Studienreisen im Jahr 2007, 2009*

und 2019 gezeigt.

|

|

|

|

| |

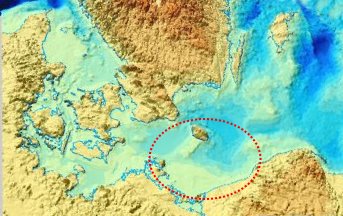

Bornholm war nicht immer Insel.

Während der Hauptphase der letzten Vereisung lag der

Meeresspiegel rund 110 m tiefer als heute. Das allmähliche

Abtauen der riesigen Eismassen ließ die Meereswasserstände

ansteigen. Jedoch lagen noch über lange Zeiträume weite Teile des südlichen, vor

allem des südwest-lichen Ostseebeckens trocken. Damals

gab es eine Landverbindung zwischen Bornholm

und Deutschland wie auch zwischen Bornholm und Polen. Sie

ermöglichte die Zuwanderung von Pflanzen und Tieren und

nachfolgend auch die Besiedelung durch den Menschen. Mit dem

kontinuierlichen Ansteigen des Meeresspiegels schwand die

Landbrücke zwischen 6800 und 5000 v.

Chr. Seitdem ist Bornholm Insel.

|

|

bearbeitete Skizze nach io-warnemuende.de |

|

| |

Warum gibt es Bornholm überhaupt in dieser Form?

Bornholm -

eine tektonisch exponierte Bruchscholle |

| |

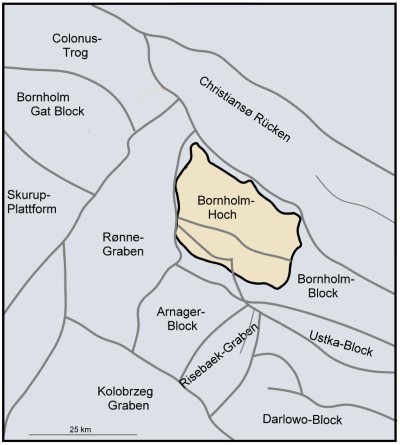

Kartenskizze nach Angaben in

Sandersen et al. 2018 |

|

Die Sorgenfrei-Tornquist Zone

bzw. Teisseyre-Tornquist Zone

ist eine 50 km bis mehr als 100 km breite, bis in die Karbon-Zeit

zurückreichende, interkontinentale

Verwerfungs- und Bruchzone. Sie reicht vom Skagerrak bis zum

Schwarzen Meer und trennt als plattentektonischer Grenzbereich

den uralten Grundgebirgssockel des Baltischen Schilds von dem jüngeren

östlichen Mitteleuropa (im Nahbereich des Ostseeraumes: vom

Senkungsgebiet des dänisch-polnischen Trogs). Im westlich-dänischen Raum wird diese Zone

durch das zwischengeschaltete Ringkøbing-Fyn-Hoch in zwei

parallele Züge geteilt. Sie werden westlich von Bornholm durch

den Rønne-Graben zusammengeführt. In dieser alten Störzone kam

es zu immer neuen Verwerfungen und Bruch-vorgängen mit zahllosen

Absackungen von Bruchschollen.

Die Absenkungen wurden fortlaufend ausgeglichen durch die

Ablagerung von Sedimenten. Allein der Rønne-Graben ist mit

ca. 5 km mächtigen paläozoischen und mesozoischen Ablagerungen

gefüllt.

Die Verwerfungen in der Tiefe des Senkungsgebietes sind daher

nur durch geophysikalische Methoden nachweisbar.

|

| |

|

|

|

Bornholm liegt am Südrand des Baltischen

Schildes und gehört zu seinem Gesteins-fundament, d. h.

petrographisch zur südschwedischen Granitprovinz. Allerdings -

abgetrennt und nicht

ungestört. Die kleine nebenstehende Skizze zeigt

Bornholm als Teil eines Netzwerks von tektonischen

Bruchschollen, als kleine erhabene Fläche im Bruchmuster der

Störzone.

Die über lange Zeiträume immer neuen Verwerfungsvor-gänge

- sowohl horizontal als auch vertikal - mit partiellen

Absackungen wie auch Aufpressungen schufen speziell im Bornholmer Raum ein sehr unruhiges Relief von

Hochlagen (als Block, Hoch, Plattform, Rücken...bezeichnet) und

Tiefenlagen (Graben, Trog).

Durch tektonische Ausgleichsbewegung zu den benachbart

abgesackten Gräben und Trögen wurde die Insel Bornholm

als isolierte Bruchscholle angehoben (als "Horst").

Aber auch diese emporgehobene Scholle zeigt sich nicht als

ungestörte Plattform. Vor allem eine sehr markante Bruchlinie durchtrennt die

Insel in ihrer Länge. |

|

|

| |

|

|

|

|

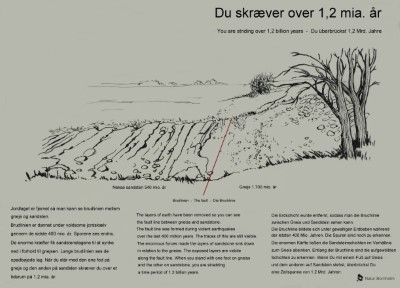

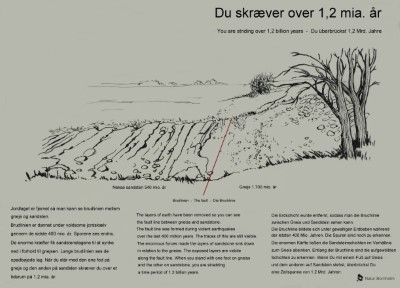

Unweit des naturkundlichen Museums von Bornholm bei

Aakirkeby, NaturBornholm, wurde ein Stück dieser

Bruchlinie

freigelegt.

Gesteine aus altersmäßig sehr weit auseinan-derliegenden Zeiten

stoßen hier aneinander: Bornholm-Granitgneis (1,7 Mrd.) und

Nexø-Sandstein (570 Mio.). Die Besonderheit ist, dass das

weitaus ältere Gestein über dem jüngeren liegt!

Eine Infotafel am Ort erklärt die Situation. |

|

|

| Im Jahr 2000 wurde die 10 m breite und

etwa 80 M lange Freilegung im Gelände durchgeführt -

von dieser Nahtstelle bis zu dem unterhalb liegenden Strøby-Steinbruch

(im Balka-Quarzsandstein). |

|

|

|

|

Die bloßgelegten Sandsteinschichten zeigen in ihren

treppenförmigen Abstu-fungen, dass sie bei der starken Hebung

des nördlichen (älteren) Gebietes mit hochgezogen wurden. Sie

bildeten "drag folds" (Schleppfalten) aus - mit 50%

Neigung. Die Freilegung führt vom rötlichen Gneis ("Aakirkeby-Granit")

über den dunkel-violetten Nexö-Sandstein zum Balka-Quarzit (im

Steinbruch).

(2 Fotos links: DP und BR) |

| "Klintebakken kann uns den Schlüssel zum

Verständnis der geologischen Einzigartigkeit Bornholms liefern,

und der Informationswert der Stätte hat weiter zugenommen,

nachdem wir den Untergrund von Klintebakken bis zum

Sandsteinbruch Strøby im Zusammenhang mit der

Landschaftsgestaltung in der Umgebung von NaturBornholm

freigelegt haben". (Jørgen

Butzbach 2005) |

| Siehe auch:

https://367ture.dk/ture/%C3%B8ens-aarmillioner/klintebakken/ |

| |

|

|

|

|

|

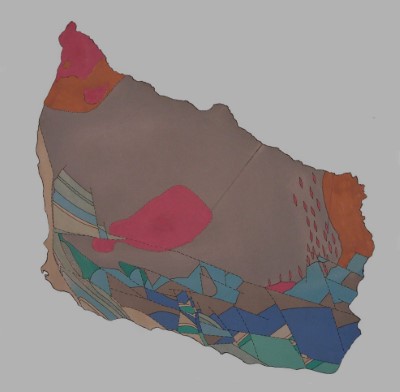

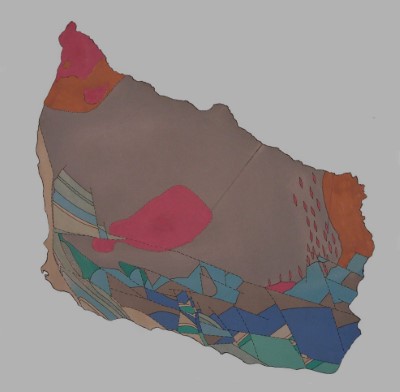

Nördlich dieser klaren Bruchlinie, die die Insel von WNW nach

OSO durch-schneidet, wurde Bornholm tektonisch gehoben, südlich

davon sackte das Land ab, mehrfach und uneinheitlich. Es konnte dadurch, tiefer liegend, die späteren

sedimentären Ablagerungen (Sand-steine, Kalkstein, Schiefer)

aufnehmen und und in einem vielteiligen "Patchwork" erhalten.

Eine (aus dem Granitmuseum Moseløkken stammende)

anschauliche Darstellung der

Gesteinsvorkommen auf Bornholm zeigt für den

südlichen Teil ein kleinteiliges Mosaik aus scharf geschnittenen

Bruchflächen - zerbrochene, verschobene, versetzte Elemente aus

mesozoischer und paläozoischer Gesteinsbildung. Gesteine

unterschiedlichen Alters liegen dadurch oft Seite an

Seite. Dieses Bruchmuster bildet die gestaffelten Absackungen

zwischen dem Baltischen Schild und dem dänisch-polnischem Trog

ab - in einem Ausschnitt.

Der größere nördliche Teil der Insel (rot, rötlich grau und

braun) erscheint wesentlich einheitlicher - er

besteht aus dem

alten präkambrischen kristallinen Gesteinsfundament, einem Stück von Balticas Südrand. |

| |

|

|

|

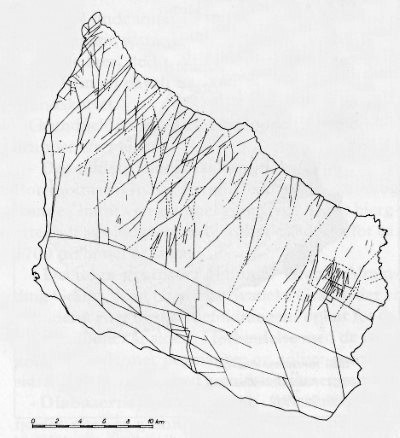

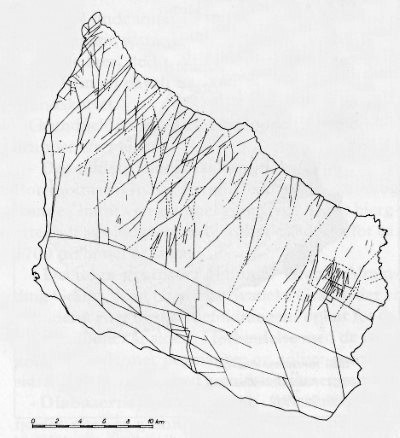

| Diese komplexe Genese der Insel im Kontext massiver Bruchtektonik hat

Spuren im kristallinen Grundgebirge hinter-lassen, die auch heute

noch zu sehen sind. |

|

|

Die Kartenskizze (links,

aus: Geologisk set Bornholm S. 11) zeigt eine auffallend

große Menge an Bruch-strukturen, die Bornholms Oberfläche durchziehen.

Dazu gehören kurze, mehr oder weniger verfüllte

Klüfte, aber auch offene Spaltengänge bis hin zu großen

Spaltentälern wie das Ekkodalen

(Bild rechts). Alle gehen auf Verwerfungsvorgänge

zurück, wobei entlang der Verwerfung der vorhandene Fels zertrümmert und nachfolgend

durch Verwitterung und schließlich durch das Schmelzwasser des Landeises ausgeräumt

wurde. |

|

|

|

|

|

|

| bei

Helligdomsklipperne (DP) |

Hvidkleven |

Gule

Hald, Listed (DP) |

Kluft bei Sandvig |

am Hammerknude |

| |

|

|

|

| |

Abgesehen von diesen Relikten aus alten tektonischen

Vorgängen wurden die heutigen

Oberflächenformen der Insel aber durch die glazialen

Prozesse der Weichselvereisung ausgebildet. Wie bei den beiden

ersten hatte sich während

der letzten der drei großen Kaltzeiten ein gewaltiger

Eispanzer über die hochliegende Landmasse der heutigen Insel geschoben.

Das Eis schliff durch seine kontinuier-liche Fließbewegung den

anstehenden Fels, die Granit- und Gneisbuckel des kris-tallinen

Grundgebirges, zu flachen, glatten Felsflächen ab. Im Mittelland

und ent-lang der Südküste

hinterließ es fruchtbaren Mergel, aber auch viel Sand, Kies und Geröll.

So wurde manches nivelliert und anderes erhielt eine neue

Überdeckung.

Slotslyngen, Heidegebeit nahe

dem Hammershus |

|

|

|

|

An

der Gletschersohle festgefrorene Steine verur-sachten

in den glatten Felsoberflächen Schleif-spuren,

Gletscherschrammen - die Fließrichtung des Eises

nachbildend.

Felsflächen nahe Sandvig |

|

|

| |

| Auch die losen Mitbringsel der skandinavischen Gletscher,

das glaziale Lockersediment,

findet sich vielfach und in allen Korngrößen - fruchtbarer Geschiebemergel

in den Moränenböden, feiner Sand bei Dueodde, reiche Kieslager, bunte Geröllstrände

bis hin zu imposanten Großgeschieben. |

|

|

|

|

Grobkies im Geschiebemergel,

Küste am Hammerknuden |

skandin. Geschiebe am Strand - flintfrei! (DP) |

ein Findling (südschwedischer Gneisgranit)

FO: nahe Vang |

Großgeschiebe "Rokkestenen",

FO: Paradisbakkerne |

| |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

Angesichts der thematischen Vielfalt dieses

Berichts wird nicht der Reise-Chronologie gefolgt, sondern es

werden Themenbereiche zusammengefasst -

erdgeschichtlich geordnet:

Die Präkambrischen Gesteine:

Bornholm-Gneis, Paradisbakke-Migmatit,

Rønne-Granit,

Svaneke-Granit, Vang-Granit,

Almindingen-Granit, Hammer-Granit,

Ganggestein Kullait

Paläozoische Sedimentgesteine: 570 -230 Mio. Jahre alt

Nexø-Sandstein-Formation, Balka-Sandstein-Formation

Læså-Formation ("Grünschiefer" und

Rispebjerg-Sandstein), das Læså-Profil,

silurischer Graptolithenschiefer

Mesozoische Sedimentgesteine: Sandstein, Tonstein, Kohle,

Kalkstein (230 - 65 Mio. Jahre alt)

Die Risebæk-Stufe (Trias)

Rønne-, Hasle- und Bagå-Formation (Jura)

Arnager-und Bavnodde-Formation (Kreide)

Und weitere Themen:

Kleine Wanderungen - durch die

Paradisbakkerne,

um den Hammerknuden, in Almindingen...

ein Besuch auf

Christiansø

Der Mensch auf Bornholm: Vorzeit,

Runensteine, Kirchen, Hammershus, NaturBornholm

Bilder der heutigen Lebenswelt

|

| |

| |

| |

Hinweis:

* Ergänzende Fotos aus einer 2009 unter Leitung

von Matthias Bräunlich durchgeführten Exkursion wurden

freundlicherweise zur Verfügung gestellt von

Matthias Bräunlich (MB), Dirk Pittermann (DP), Elke Figaj (EF) und Bernhard Rybicki (BR). |

| |

Literatur:

Butzbach J. 2000: 1700 Millionen Jahre Bornholm. William

Dams Boghandel A/S

Deecke W. 1899: Geologischer Führer durch Bornholm. Verlag

Gegr. Borntraeger

Gravesen, P. 1996: Geologisk set - Bornholm.

Geografforlaget

Hansen, F. 2011: På 367 ture i Bornholms Natur

Jørgart, T. 2000: The

basement geology of Bornholm. An excursion guide. Paper for The

field conference “TransBaltic Precambrian Correlations”.

Jørgart T.

2001: Bornholm Grundfjelds Geologi. En ekskursionsfører.

Publikationer fra Institut for Geografi og Internationale

Udviklingsstudier. Kompendium nr. 111. Roskilde.

Universitetscenter.

Rying B. 1981: Bornholm. Gestalt, Geschichte, Kultur. Wachholtz

Verlag

Graversen O. 2010: Structural analysis of superposed fault

systems of the Bornholm horst block, Tornquist Zone, Denmark.

Nielsen H. et al. 2010: Lake-mire deposition, earthquakes and

wildfires along a basin margin fault; Rønne Graben,

Middle Jurassic, Denmark in: Palaeogeography, Palaeoclimatology,

Palaeoecology 292 / 1-2, S. 103-126 |

| |

| weitere Infos: |

Links:

https://bornholm.info/de/bornholms-geschichte-und-geologie/

Infos am Ort:

im Velkomscenter in Rønne,

www.bornholm.net

im Naturkundemuseum „NaturBornholm“ in Åkirkeby |

| |

| zur Übersicht

Im Ostseeraum |

| |