Landschaft - Im Ostseeraum

Insel Aeroe |

Broagerland

| Bornholm |

Ochseninseln

| Kalvoe

| Flensburger Förde

Bornholm

Der Mensch auf

Bornholm

|

Ein paar wenige Streiflichter auf eine lange, komplexe

Geschichte... |

| |

Bornholm ist besonders reich an archäologischen Stätten.

Erste Hinweise auf die Anwesenheit

von Menschen stammen aus der Zeit von 9000-8000 v. Chr.

Damals, nach dem Rückgang des Eises, durchstreiften

nomadisierende Rentierjäger die offene Tundra der

Ostseeniederung.

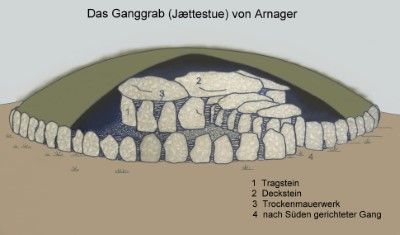

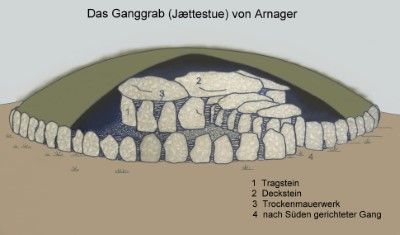

Die spätere, jungsteinzeitliche Trichterbecherkultur (erste

Ackerbaukultur) ist durch mehrere erhaltene

Ganggräber belegt

(3500 - 2800 v. Chr.). Da war Bornholm bereits zur Insel geworden. |

|

|

Ganggrab bei Arnager |

| |

Aus der Bronzezeit (1700 - 500 v. Chr.) sind

eine Reihe von Grabanlagen bekannt. Oftmals

standen in ihrer Nähe Bautasteine - aufrecht

stehende Steine, auch in Form hoher schlanker Stelen, ohne Inschrift.

Die Steine können im Kontext größerer Steinsetzungen, an

Kultstätten oder einzeln stehen. Zu bedenken ist dabei, dass der

heute vorhandene Bestand lückenhaft ist. Innerhalb Dänemarks weist

Bornholm zwar immer noch die größte Anzahl an Bautasteinen auf,

aber von den geschätzt einst rund 1000 sind heute nur etwa 250

erhalten. Der größere Teil an Steinsetzungen befindet sich im

Norden der Insel.

kreisförmige Steinsetzung bei Tejn, Nordküste |

|

|

|

|

|

|

|

Bautasteine

bei Egeby,

in den Paradisbakkerne

(Nasken)

und bei Tejn |

| Ebenfalls in die Bronzezeit, in die Zeit 9.-5.

Jh. v. Chr., gehören mehrere

Areale mit Felsritzungen

in der Umgebung von Allinge. Die vom

Eis bloß gelegten und glatt geschliffenen Flächen des Granits

(hier Hammer-Granit) boten sich für das Eingravieren der

Bildzeichen an. Gut dokumentiert und für Besucher zugänglich ist

die Anlage bei Madsebakke. Zur

Kenntlichmachung wurden die Ritzungen einer Farbbehandlung unterzogen. Die

zu verschiedenen Zeiten entstandenen Motive stellen vor allem Schiffe

dar, auch einige Radkreuze

(Sonnensymbole) und Fußbilder, dazu viele Schalengruben. Eine Quelle

am Ort und weitere landschaftliche Hinweise lassen auf ein altes

Heiligtum schließen (Infotafel am Ort). |

|

|

|

|

Literatur: Kaul, F, M

Stoltze, F O Nielsen og G Milstreu 2005: Helleristninger.

als PDF hier: Flere

udgravninger ved helleristninger på Bornholm. En kort oversigt |

| |

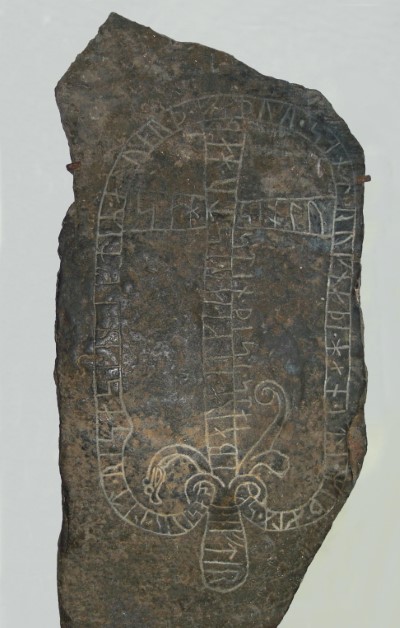

Die Entwicklung der Runenschrift ermöglichte eine

neue Form der bislang als wortloser Stein gesetzten Bautasteine.

Jetzt konnte der aufgerichtete Stein Träger einer Botschaft,

einer spezifischen Aussage sein. Er wurde es meist zur

Erinnerung an eine bedeutende Person oder zur Ehre eines

gefallenen Kriegers.

Auf Bornholm sind ca. 40

Runensteine gelistet. Sie entstanden hier allerdings nicht in der Wikingerzeit, sondern

erst im frühen

Mittelalter (als im übrigen dänischen Raum der Gebrauch der

Runenschrift bereits an sein Ende gekommen war) - ab 1100 n. Chr.

So geben sie vielfach Zeugnis des Übergangs von der

vorchristlichen zur christlichen Zeit, indem sie zwar die alte

Runenschrift und Darstellungsform verwenden, dem gedenkenden

Text aber einen christlichen Segenswunsch anfügen. Die Steine

wurden an der Kirche aufgestellt.

Es dauerte aber wohl nicht lange und der Respekt vor diesen

alten Gedenksteinen schwand. Das fand seinen Ausdruck in ihrer Verwendung als

Baustein - sie hatten keinen eigenen Wert mehr für sich

selbst, sondern wurden als Baustein funktionelles Glied in einem

neuen größeren Ganzen. Die Runensteine wurden in

Gebäuden (Kirchen) oder in Mauern verbaut. So zum Beispiel in der Kirche

zu Østermarie. |

| |

| Die

alte Kirche zu Østermarie

und ihre Runensteine |

| Es gab im Mittelalter 2 Marienkirchen auf Bornholm. Um sie

zu unterscheiden, wurden sie als die "östliche" und die "westliche"

bezeichnet. So kam es zu "Vestermarie" und

"Østermarie". |

| Die beiden alten, romanischen Kirchen mussten

im 19. Jh. auf Grund der eingetretenen Baufälligkeit durch neue

(nun neoromanische) Bau-ten ersetzt werden.

Vor allem wegen ihrer ungewöhnlichen Decken-konstruktion - ein

schweres, doppeltes Tonnengewölbe

(Bild rechts) - wurde der

vollständige Abriss der Kirche zu

Østermarie verhindert und die Ruine unter Denkmalschutz

gestellt. Die Kirche war ein massiver Bau, in Mischbauweise aus

Feldsteinen und Kalksteinquadern. |

|

|

|

Zwischen der Ruine und der neuen Kirche sind heute vier Runensteine

aufgestellt:

Beim Abriss konnte ein als Türschwelle am Kvarnhaus verbauter

Runenstein gesichert werden, No 3. Auch ein weiterer

Runenstein war, in drei Stücke gebrochen, in der Kirche verbaut

gewesen, No 2. Auf dem Friedhof wurde ein dritter Stein

dicht unter der Oberfläche gefunden, No 5. Ein als No 1

dem Ort

Østermarie zugerechneter Runenstein steht heute bei der

Kirche zu Svaneke (Gyldenså-stenen; Øster Marie 1 runsten) und

der Runenstein No 4 von Østermarie steht in einen kleinen Hain

südlich der Brücke, bei Gyldensø, östlich von Østermarie.

(Aufnahme: DP) |

|

|

|

|

|

|

Stein No 2, aus 3 Frag-menten

zusammenge-setzt.

Text: "Barne, Sibbe und Tue errichten den Stein nach ihrem Vater

Keld. Christus helfe seiner Seele."

|

Stein No 3, im Sockelbereich als

offenlie-gende Türschwelle unlesbar abgeschliffen.

Text: „Barne und Tue

und Asgot ließen den Stein in Erinnerung an Sibbi, ihren Bruder,

aufstellen. Möge Christus (seiner) Seele helfen“.

|

In die Rückseite des

Steins No 3 ist ein Sonnensymbol graviert - es zeigt

die geflügelte Sonnescheibe.

|

Stein No 5, im Friedhof,

knapp unter der Ober-fläche, gefunden.

Text: "Auður, Sveinn und

Auðgeirr errichteten diesen Stein in Erinnerung an Gunnulv,

ihren guten Bru-der, und an Gunhild, ihre Mutter“ (Aufnahme:

DP) |

| |

Das Christentum hatte den

Kirchenbau mitgebracht.

Zwischen

1150 und 1250 entstanden 15 romanische Kirchen, darunter als

eine Besonderheit der Insel 4 Rundkirchen. |

| |

Eine herausragende Stellung hatte von Anfang an

die Aa Kirche im Zentrum der Insel, sie war

ausersehen, Bornholms Hauptkirche zu werden. Heute liegt sie im

mitten im Ort Aakirkeby (der nach ihr benannt wurde).

Ab

1150 wurde mit dem Bau begonnen - und in Etappen

fortgesetzt, wie man an

dem variierenden Baumaterial erkennen kann. Ungewöhnlich - aber

auf Bornholm mehrmals anzutreffen - ist der

quergebaute Doppelturm mit seiner wehrhaften Westfront. Die Aa Kirche

(benannt übrigens nach den 2 Auen, zwischen denen sie liegt) ist

die nach wie vor die größte Kirche der Insel. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Rostbrauner

Schiefer und heller Sandstein aus der Umgebung wurden in den

ersten Bauphasen verwendet: in Chor, Apsis und unterem Teil der

Kirchenmauer.

|

Das Mauerwerk

ist in der Tat ungewöhnlich, in Partien sehr regelmäßig, an

anderen Stellen nahezu chaotisch. Es wird die Mitarbeit von

Handwerkern aus Lund wie auch von wenig gelernten lokalen Leuten

vermutet. |

Im

Sockelbereich des Turmes wurde silurischer Kalkstein verwendet,

später mit gemischtem Steinsortiment weitergebaut.

|

Gebankter

Kalkstein ließ sich in größeren Platten gut verarbeiten, war

aber augenscheinlich nicht ausreichend vorhanden.

|

| |

Als weiteres Beispiel der wehrhaften romanischen

Kirchen erwähnt sei die Bodils Kirke

westlich von Nexø.

Um 1200 wurden zunächst Schiff, Chor und Apsis gebaut, wenig

später der mächtige, vierstöckige (ebenfalls wehrhaft

quer-stehende) Turm mit seinen meterdicken

Wänden. Der separate, zweigeschossige Glockenturm ist

Teil der Kirchen-mauer. Er diente als Pforte, im Notfall auch

der Verteidigung.

Bei einer Renovierung wurden im Mauerwerk verbaut 5 Runensteine

gefunden, 2 davon stehen heute in der Vorhalle, die im 16. Jh.

angefügt worden war. An der inneren Vorhallenwand neben einem

der Runensteine sind in einem eigenen Feld flache Sandsteine

unterschiedlicher Färbung (Nexø-Sandsteine) im Fischgrätmuster

gemauert. Ein solches Muster wird seit der Antike dekorativ

eingesetzt, im Mittelalter und darüber hinaus aber auch

(vergleichbar den Schach-brettsteinen) in einem apotropäischen

Sinn (d. h. Unheil abweisend) verwendet. Das ist mit einiger

Sicherheit dann der Fall, wenn ein solches Muster nicht als

dekoratives Band die architektonischen Formen begleitend erscheint, sondern

als kleines, eigenes Bildfeld.

Da das Mauerwerk dieser alten Kirche heute, wie gerne in

Dänemark, auch außen unter weißer Farbe verborgen ist, können

solche interessanten Details unerkannt bleiben. |

|

|

|

|

|

| |

| |

| Die weißen

Rundkirchen - ein Wahrzeichen der

Insel |

Auch sie entstanden in der Zeit ab 1150 (Østerlars)

bis Ende des 13. Jh. (Nyker). Ihre besondere Bauform diente

einer Doppelfunktion: Kultstätte zu sein und zugleich als

Wehrkirche der Bevölkerung Schutz zu bieten bei drohenden

Angrif-fen - damals beispielsweise durch Seeräuber,

die häufig die reiche Insel heimsuchten oder seitens der

slawischen Wenden, die gegen die wachsende Vorherrschaft der

Dänen und Deutschen im südlichen Ostseeraum kämpften.

Die Schutzfunktion wurde durch mehrere Maßnahmen erreicht:

- durch den Gebäudetyp eines Rundbaus. Es gab um die

Kirche herum keine toten Winkel bzw. Versteckmöglichkeiten.

- durch festungsartig verstärkte Außenmauern,

- durch eine dreigeschossige Anlage, wobei der untere Teil

ursprünglich fensterlos war - und erst im oberen Geschoß

das begehbare Flachdach einen Wehrgang mit Schießscharten

hatte, der die Verteidigung in alle

Richtungen zuließ,

- durch enge, gut zu verteidigende Aufgänge in das 2. und 3.

Geschoß. Das mittlere Geschoß war im Notfall Schutz-

raum für Frauen

und Kinder, es wurde in Friedenszeiten als Lagerraum für Vorräte genutzt.

- Um die Rundum-Wehrhaftigkeit zu gewährleisten, stand der

Glockenturm gesondert.

Die massiven Stützpfeiler, die Østerlars und

Ols Kirke aufweisen, gab es

ursprünglich nicht. Sie

wurden für Østerlars erst nötig, als das ursprünglich flache

Dach (mit Wehrgang) durch das schwerere, kegelförmige Dach

ersetzt wurde und für Ols Kirke erst im 19. Jh., als

Bodensackungen die Statik gefährdeten.

|

| |

| Die Rundkirche von Østerlars |

"Lars" ist die dänische

Form für Laurentius, diesem römischen Heiligen war

die Kirche von Østerlars geweiht.

Sie ist die größte der vier Bornholmer Rundkirchen - und

vermutlich die älteste, um 1150 errichtet. Und sie wurde in

besonderer Weise wehrhaft gebaut: Das Außenmauerwerk ist ca. 2,

50 m dick (!), mit einer Außen- und Innenseite aus großen

Feldsteinen, der Zwischenraum aufgefüllt mit Kies und Erde. Es

gab ursprünglich weder die größeren Fenster unten noch die

Stützpfeiler, die Vorhalle und das Kegeldach. Das Bauwerk war

ein runder, flachgedeckter Wehrturm, der einen

Kirchenraum enthielt - ein äußerst wehrhaftes und

zugleich kunstvolles Gebäude. Eine gute Beschreibung ist zu

finden unter:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_von_%C3%98sterlars.

|

|

|

|

|

Die Kirche von Westen,

rechts die Vorhalle. Hinter den kleinen Fensteröffnungen oben

befand sich ursprünglich ein offener Wehrgang, erkennbar im

Schnitt rechts. |

Schnitt durch das Bauwerk im

19.Jh.

Der begehbare, ringförmige Mittel-pfeiler

hat unten einen Durchmesser von 6 m. Skizze aus: J.P Trap: Danmark, 3.udgave 1899 og |

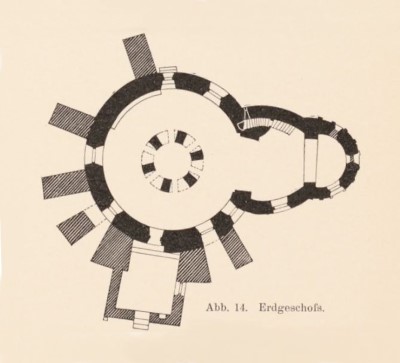

Der Grundriss des unteren Geschosses.

Bildquelle s. u. = 2. Link (europeana) |

Der Glockenturm stand gesondert westlich des Rundbaus. |

| |

| Die Sankt Ols Kirke erscheint

schlanker als die übrigen Rundkirchen. Das hat zum einen seinen

Grund darin, dass sie nur zwei der vorragenden Stützpfeiler hat

(neben der Vorhalle, sie erwiesen sich im 19. Jh. aus statischen

Gründen als erforderlich, da der Untergrund nachgab). Zum

anderen ist sie tatsächlich mit 26 Metern höher gebaut als die

anderen drei. Ein mächtiger, runder Mittelpfeiler und die

Außenmauern tragen das Gewicht der Geschosse. Auch hier befindet

sich unten der Kirchenraum (von der einstigen Ausmalung sind

leider nur Reste erhalten), im 1. Geschoss der Schutzraum, und

die obere Etage diente der Verteidigung. Dort gab es

ursprünglich ebenfalls den obligatorischen Wehrgang, hier mit

nur 9 Schießscharten. Auf

dem Dach der Vorhalle steht eine Holzfigur - St.

Olaf, Schutzpatron und Namengeber der Kirche - sieghaft über einer Drachenschlange. |

|

|

|

|

|

Die

Olskirke von Osten, Apsis und Chor

|

Die Vorhalle

mit der Holzfigur von

St. Olaf, Stützpfeiler

|

St. Olaf als

Schlangebezwinger

|

Mittelpfeiler

im Kirchenraum, Bildquelle s. u.1** |

Der Schutzraum im 1. Geschoss, Bildquelle s. u.

2**

|

| |

Die Bauform der Kirche von Nylars entspricht

den beiden zuvor genannten Rundkirchen: ein Rundbau plus Chor

und Apsis mit einer festungsartig

massiven Außenmauer, drei Stockwerke (Kirchenraum mit

Mittelsäule, ein enger Aufgang zum Schutzraum darüber wie auch

zum Verteidigungsgeschoss mit Brustwehr und Flachdach). Nylars

Kirke ist in ihrem

Erhaltungszustand authentischer als die anderen. Von den

ursprünglich einzigen, sehr schmalen romanischen Fenstern im

Erdgeschoss der Bornholmer Kirchen ist ein letztes hier in der Nylarsker Kirche erhalten. Diese Fenster waren

schießschartenartig so schmal, dass kein Erwachsener sich

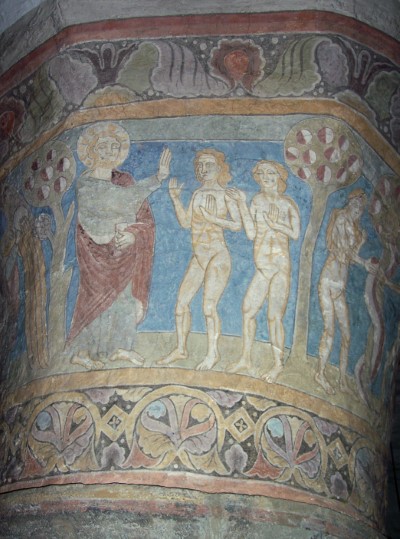

durchzwängen konnte. Ebenfalls gut erhalten ist die Ausmalung des Kirchenraums mit

Fresken von 1250. Das Äußere der Kirche war allerdings nicht

(noch lange nicht) weiß gekalkt.

Infos u. a.

https://www.bornholm-ferien.de/rundkirche-nylars.php und

https://de.wikibrief.org/wiki/Nylars_Church. |

|

|

|

|

|

|

Die Kirche von Süden, heute vom Friedhof umgeben, mit Vorhalle

(von 1879), Kegeldach (aufgesetzt im 16. Jh.) und freistehendem

Glockenturm |

Die Kirche mit Chor, Apsis und Vorhalle von Südosten. Die

größeren Fenster, im Kirchenraum und im Chor stammen aus

ungenannter späterer Zeit. |

Der Glockenturm war zunächst Torturm in der Kirchenmauer - noch

ohne Fachwerkgeschoss. |

Die romanische Südtür (sie führt heute von der Vorhalle in den

Kirchenraum). |

Blick in Chorraum und Apsis. Das Taufbecken (von 1150) aus

gotlän-dischem Kalkstein |

| |

In der Vorhalle sind zwei Runensteine

aufgestellt. Sie werden auf die Zeit zwischen 1075 und 1125 n.

Chr. datiert und wurden bei Arbeiten im Bereich des

Fundamentes gefunden (in einer nicht doku-mentierten Zeit vor

dem 17. Jh.).

Die Inschrift des ersten, etwas beschädigten, 186 x 146 cm

messen-den Steins lautet:

"Kåbe

Sven errichtete diesen Stein nach seinem Sohn Bøse, ein

(wohlgeborener)

Junge", der im Kampf bei Utlängan (=

Insel im Blekinger

Schärengarten) getötet

wurde. Gott der Herr und Sankt Michael helfe seinem Geist."

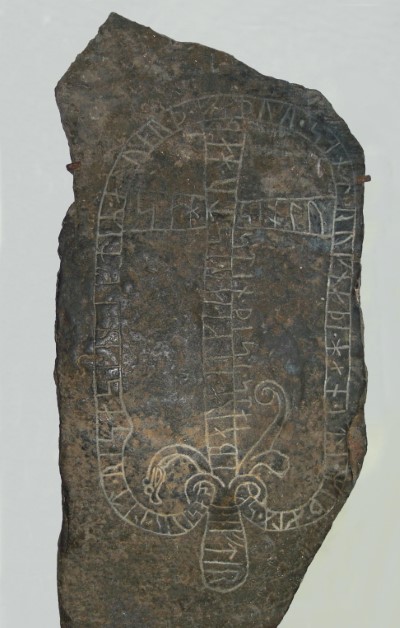

Die Inschrift des

zweiten Steins - mit dem Motiv eines Kreuzes, das von einem

Schlangenband umwunden wird, lautet:

"Sasser ließ diesen Stein

errichten nach seinem Vater Alvard (Halvard), er ertrank

draußen mit der ganzen Besatzung. Christ helfe seiner Seele in

aller Ewigkeit. Dieser

Stein soll als Gedenkstein stehen." |

|

|

|

| |

|

|

|

Die mächtige Mittelsäule (errichtet aus Kalkstein von

Limensgade) trägt - gemeinsam mit der 2 m starken Außenmauer -

das Ringgewölbe des Erdgeschosses. Als im späten 19. Jh. im Zuge

einer Restauration im Innenraum weiße Farbe entfernt wurde, kam

ein

Fries romanischer Fresken zum

Vorschein. Von den einst sieben Szenen sind sechs erhalten, sie

stellen Motive der Schöpfungsgeschichte dar. |

|

|

| |

|

Hammershus - der größte

mittelalterliche Burgruinen-Komplex Nordeuropas |

Bornholm war (und ist) eine fruchtbare und reiche Insel.

Während der Wikingerzeit unterstand sie der Herrschaft eines

lokalen Jarls, der sich jedoch Ende des 10 Jh. den Dänen

unterwerfen musste. Mit den Dänen kam das Christentum -

und in der Folge zwangsläufig eine Einbindung in die anhaltenden

Interessen- und Machtkonflikte zwischen dem däni-schen

Königshaus und der Kirche. Denn 1149 vermachte König Svend Grathe Teile der Insel dem Bistum Lund. Der dänische König

regierte von der Lilleborg in Almindingen, Lund errichtete ab

ca. 1150

die Festung Hammershus.

Das Bistum Lund erwies

sich als stärker. Die Lilleborg

wurde zerstört. Allerdings lag ab dem 14. Jh. doch die

eigentliche Macht bei der immer mächtigeren Hanse, 1525 wurde

Bornholm sogar für 50 Jahre vom verschuldeten dänischen König an

die Lübecker Hanse verpfändet, die eine erdrückende Herrschaft

über die Insel ausübte. Sie erzwangen von den Bornholmern unter

anderem den massiven Ausbau der Burganlage Hammershus mit

weiteren Wällen, Vorburgen, Mauern und Türmen. Bornholm lag

zweifellos an einem für den Ostseehandel strategisch wichtigen

Punkt. Das für Bornholm mit Repressalien, Aufständen und Kämpfen

sehr unruhige 16. Jahrhundert endete schließlich mit dem

Friedensvertrag von Kopenhagen (im Jahr 1600), in dem Bornholm

an die dänische Krone gegeben wurde, jedoch viele eigene

Privilegien erhielt.

|

Hammershus verlor seine

militärische Bedeutung, als neuzeitliche Schusswaffen das

mittelalterliche Waffenarsenal

ablösten.

1684 baute Christian V. auf Christansø eine neue

zeitgemäße Festungsanlage. Für einige Zeit war Hammershus noch

Gerichtsort, wurde 1743 aber endgültig aufgegeben -

und zum Abriss freigegeben. Der Zerstörung der Burg wurde erst

1822 Einhalt geboten, als sie per königlicher Verordnung unter

Denkmalschutz gestellt wurde.

Erste Restaurierungsarbeiten begannen und laufen bis heute

weiter - um den Bestand zu sichern und die Anlage für Besucher

begehbar und erlebbar zu machen. |

|

Die zentrale Burg -

mit aktuell eingerüstetem Manteltårn

und mittels Ziegelwerk ausgebesserten

Fensteröffnungen in einem Lübecker Turm (Foto: DP) |

| Der granitene Grundfels von Nordbornholm wurde

in seiner Oberfläche durch das von Nordosten und Osten kommende

Landeis bloß gelegt und glatt geschliffen. Die Klippen zum Meer hin sind jedoch

steil, stellenweise stark zerklüftet, insbesondere im Westen.

Die 74 m hoch über der See aufragende, exponierte Kuppe

von Hammershus war deshalb ideal geeignet für den

Ausbau einer Burganlage. Sie bot weiten Ausblick und war nahezu uneinnehmbar.

Reste von alten Erdwällen deuten darauf, dass es hier mindestens

in der Wikingerzeit bereits eine erste Befestigungsanlage gab. |

|

|

|

|

| Die Klippen bei Hammershus von Süden |

Hammershus,

von Hammerhavn aus |

Klippen am

Hammershus |

Der (heutige)

Abstieg vom Hammershus |

| |

Ein Landschaftsmodell mit Höhenlinien

(präsentiert im 2018 eröffneten Besucherzentrum Hammershus) gibt einen

Eindruck von der Kuppe mit ihren sehr steilen Hängen -

Steilhänge nicht nur zum

Meer hin, sondern durch eine die Kuppe umringende, tiefe Schlucht zu nahezu allen Seiten hin.

In der Schlucht waren Teiche aufgestaut. Im Mølledalen

versorgten sie Wassermühlen, sie erschwerten darüberhinaus

Angreifern die Querung der Schlucht.

Das Modell zeigt die Burganlage, ihre mehrfachen

Mauerringe, ihre Weitläufigkeit und die verschiedenen Gebäude.

Detailreich und fundiert, mit sehr guten, aussagekräftigen Bildern, wird die

Burg beschrieben bei:

Nachfolgend ein paar Bilder aus verschiedenen Reisen

für einen ersten Eindruck: |

| |

|

|

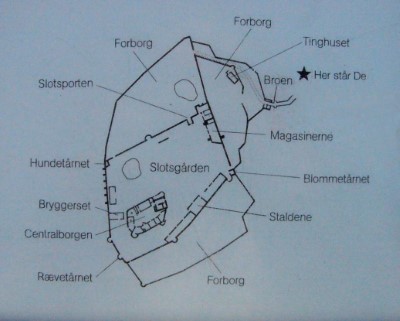

Der wichtigste Zugang war landseitig aus nordöstlicher

Richtung gegeben, aus einem dort rund 57 m hoch gelegenen

Gelände. Gleichwohl musste die Schlucht

überwun-den werden - das geschah bis in das späte

Mittelalter mittels einer Holzbrücke plus einem Zugbrückensegment.

Skizze der Burganlage, Quelle: Infotafel

am Ort |

|

|

Die heutige Brücke ist ein Ergebnis der

Restaurierung ab 1885. Damals war sie verfallen und stark

überwuchert. Man erkennt auf dieser

Aufnahme

(Foto: SK 2003) deutlich die alten seitlichen Widerlager

(aus Feldsteinen gemauert) des ersten Baus (mit Mittelteil aus

Holz) und den später

(vermutlich im 15. Jh.) ergänzten Mittelteil

in Ziegelbauweise (mit gotischen Spitzbögen). Hinter der Brücke die Mauerreste des

Torhauses. Unmittelbar an diesem war ein Zugbrücken-segment

installiert.

Es gab auch einen Zugang von See aus, über den Waren von einem

in einer Höhle ankernden Boot (beim Klippenauf-stieg durch Erdwälle gut geschützt) in die Burg

verbracht werden konnten, oben durch das Seetor - 4 m hoch in

der Burgmauer neben dem Fuchsturm (Rævetårnet) und nur mittels Holztreppe und Zugbrücke erreichbar

- in den Schlosshof. |

| |

|

|

|

|

| Auf dem Weg zur Burg

präsentiert sie sich eindrucksvoll: Die aus

der umgebenden Schlucht aufragende Kuppe ist eine Naturfestung. |

Auf einer

Wiese vor der Brücke steht ein der Freiheit Bornholms gewidmetes

Denkmal |

Vor der Brücke über die Schlucht: Der alte Fahrweg hatte eine

Pflasterung, vermutlich zunächst ein altes Rollsteinpflaster,

das in der ersten Hälfte des 16. Jh. mit behauenen Feldsteinen ergänzt

bzw.

ersetzt wurde. (Aufnahmen: BR und DP) |

| |

|

|

| Die Burg war ein für verschiedene

Bereiche und Funktionen bedeutender Ort, dem trugen unterschiedliche

Gebäude Rechnung. Innerhalb des ersten Mauerrings, noch nah am

Eingang, befand sich das Gerichtsgebäude (Tinghuset)

mit Gefängnis und Galgen - heute nur in Mauerresten

vorhanden. Es war dies das einzige Gebäude in einer zweiten östlichen Vorburg,

noch nah der Brücke. |

| Alle Besucher, die weiter zur Burg wollten, ob

Freund oder Feind, mussten einen längeren, langsam ansteigenden

Weg unterhalb des zweiten Mauerrings hinter sich bringen, um

durch ein weiteres gesichertes Tor in die nächste

(nördliche) Vorburg zu gelangen. Von dieser - auch nicht

kleinen - Vorburg führte der Weg durch das Schlosstor (Slotsporten)

in den eigentlichen Burghof (Slotsgården). Linkerhand waren Lagerräume: Butter- und Speckkeller

sowie der hohe Korn-speicher.

Diese Speicher (Magasinerne) wurden während der Lübecker Zeit vergrößert,

sie waren für die Hanse von Wert: denn gesalzene

Bornholmer Butter und Speck waren lagerfähige und daher nicht

unbedeutende Handelsgüter. |

| |

|

|

|

| Die

erhaltenen Mauerreste von

Butterkeller und

Kornspeicher. Blick von der nördlichen Vorburg über die Schlosshofmauer

(und den Weg zum Schlosstor) Foto: EF |

Hinter dem ausladenden Baum verborgen: die entlang der östlichen

Schlosshofmauer gebau-ten Lagerräume (Magazine), sichtbar die Ruine des

mehrgeschossigen Kornspeichers. |

Der östliche Mauerzug

mit den Lagerräumen (links im Bild) fand in der Südostecke des Burghofs

seinen Abschluss im Blommetårnet

(rechts). |

| Der noch am besten erhaltene Blommetårnet war ein Wachturm, zunächst nicht höher als

die Mauer, in die er inte-griert war. Er wurde erst im 16. Jh. unter den Lübeckern in Ziegelbauweise erhöht

und mit seinen charakteristischen Treppengiebeln versehen.

Die Lübecker bereicherten auch die Burganlage mit insgesamt 5

außen vor die Schlosshof-mauer gesetzten Rundtürmen

(Lybækkertårne),

weitere vier Türme verstärkten die Ecken des inneren Burghofs.

Da-durch wurde die Überwachung und der Schutz der Mauern

verbessert. Die Türme waren aus einer besonders starken, mehrlagig aus Feldsteinen gefügten Mauer gebaut. Im dritten Bild

unten sieht man rechts neben den niedrigen Mauerresten in das

offene Rund eines Lübecker-Turms. |

|

|

|

|

|

Der Blommetårnet schützte die südöstliche Ecke des Schlosshof-Gevierts.

|

Entlang der

südlichen Mauer, zwischen Blommetårnet

und Rævetårnet lagen

Pferdestall, Scheune und Kuhstall

(Hestestald, Lade, Kostald). Rechts am Turm ansetzend. |

Vorne rechts:

die am Blommetårnet

ansetzenden Mauerreste der Südmauer,

(= Rückwand des Pferde-stalls) rechts außen Mauer-werk des Lübeckerturms |

Im Überblick:

Wir stehen vor den Resten der Innenmauer des Pferdestalls. Links

im Hintergrund der Kornspeicher, weiter rechts der Blomme- tårnet

mit Lübecker-Turm und Außenmauer.

(Foto: MB) |

| Diese bis hierher in ihren vorhandenen Restbeständen

gezeigten Gebäude gehören zu dem äußeren Wirtschaftsbereich der

Burg. Sie liegen - baulich verbunden - entlang der

östlichen und der südlichen Außenmauer des Burghofs. Die

Wirtschaftgebäude an der Westmauer (Schlachthaus, Räucherei,

Küferwerkstatt u. a.) waren aus Holz gebaut und sind

verschwunden. Lediglich von der Brauerei sind die Fundamente

erhalten. |

Die innere Burg (Mantelgården) war der Wohnsitz des jeweiligen Lehnsherren, eine eigene, sehr stark gesicherte Burg im

südlichen Teil des Wirtschaftshofes. Die Mauern waren hoch (sie

reichten bis ins dritte Stockwerk des Turms) und teilweise

extrem dick (2 m an der Ostwand). Der erste, schlichte Bergfried

war mehrfach ergänzt und verstärkt worden, zuletzt im 16. Jh. von

den Lübeckern auf sechs Stockwerke erhöht. Auch heute noch dominiert

dieser mächtige Manteltårn

optisch

die Anlage.

Er war der einzige Zugang zum inneren Hof,

ein massiver Torturm (im Torraum sogar mit einer Falltür

versehen). Neben der Zugangsbewachung und der Aufbewahrung des

Waffen-Arsenals (Waffenkammer) diente er weiteren Funktionen: der Inselverwaltung,

der Repräsentation

und auch dem Wohnen (es gab diverse Wohnräume).

bearbeitete und ergänzte Skizze der Infotafel am Ort |

|

|

|

|

|

|

|

Der Manteltårn

(vom Pferdestall aus). Im Farbwechsel erkennbar: Nach 3 Geschossen mit

Feldsteinmauerwerk setzten die Lübecker 3 weitere Geschosse mit

Ziegelmauerwerk auf. |

Die Ruine des Manteltårn

im Inneren. Auch hier ist der Materialwechsel

erkennbar. Reihen von Balkenlöchern zeigen die Höhe der Zwischen-decken

der einzelnen Geschosse an.

Im 2. Stock war - unter anderem - die Schreibstube der

Inselverwaltung untergebracht, im dritten der "Alte Saal" für

repräsentative Zwecke, im vierten diverse Wohnräume, im fünften

die Rüstkammer (die zeitweise auch Gefängnis hoher "Gäste" war.

(Aufnahme rechts: MB)

|

Der Innenhof dieser Zentralburg war mit einem Feldsteinpflaster geebnet.

Hier der Blick auf den Kirchenflügel - ein

Backsteingebäude mit der Kapelle unten, darüber Gemächer, die

dem König im Falle eines Besuches vorbehalten. Rechts der

eingerüstete

Manteltårn. |

|

|

|

|

|

Auf der Westseite der

Schlossmauer war im 17. Jh. ein Durchgang geschaffen worden, das

Wassertor. Heute nur eine Bresche in der Mauer.

Dahinter der zu Restaurationsarbeiten eingerüstete Manteltårn.

Ganz links Mauerreste der Brauerei. (Foto: MB) |

Die Bresche

zeigt die Mauerstärke. Grund- sätzlich wurde zwei-schalig

gebaut, 1,50m bis 2 m breit, und der Zwischenraum mit

Feld-steinen im Kalkmörtel-verbund gefüllt. |

Die von den Lübeckern vor allem in den Ecken der Festungsmauer

gebauten massiven Rundtürme verbesserten die Verteidigung und

verstärkten den wehrhaften Eindruck der Anlage ungemein, hier

der Turm in der Südwestecke. (Foto: DP) |

Blick auf die Nordwestecke der Zentralburg. Links der

Kirchenflügel. Bildmitte: Ein größerer Eckraum diente dem

Aufenthalt von Burg-besatzung und Gesinde. Rechts dahinter war

die geräumige Küche. Außen die Mauerreste der Brauerei. |

| |

|

|

|

Wie diese Aufnahmen zeigen, war die Fläche des

Burghofs keineswegs eine ebene Ange-legenheit - und

das Gärtnern (das Gewinnen landwirtschaftlicher Produkte) war

nur an wenigen Stellen auf der Kuppe im Bereich der Vorburgen möglich.

Aufnahme rechts: MB |

|

|

|

| |

| Ausblicke von der Burg: |

|

|

|

|

| nach Osten: Auf- und Abstieg |

nach Westen (am Hundetårn) |

nach Norden, zum Hammeren (EF) |

nach Süden: in das Mølledalen |

| |

Im Hammershus Besucherzentrum

werden in einer Ausstellung viele interessante Details zur

Geschichte der Burg präsentiert. Besonders die Blütezeit um 1575 wird

dargestellt - das Leben auf der Burg, Alltag, Freizeit, Bauwesen,

Gerichtsbarkeit u. a. m.. |

| |

Hinweis:

* Einzelne ergänzende Fotos wurden freundlicherweise von

Matthias Bräunlich (MB), Elke Figaj (EF), Dirk Pittermann (DP),

Bernhard Rybicki (BR) von einer

gemeinsamen Exkursion 2009 und von S. Kleine (SK) zur Verfügung gestellt. |

weitere fremde Bildquellen, aus Wikipedia:

1**

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Ols_Kirche%2C_Bornholm_%282012-07-04%29%2C_by_Klugschnacker_in_Wikipedia_%2813%29.JPG

2**https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Ols_Kirke_Bornholm_2012-10_047.JPG |

| |

Literatur:

Butzbach J. 2000: 1700 Millionen Jahre Bornholm. William

Dams Boghandel A/S

Deecke W. 1899: Geologischer Führer durch Bornholm. Verlag

Gegr. Borntraeger

Gravesen, P. 1996: Geologisk set - Bornholm.

Geografforlaget

Rying B. 1981: Bornholm. Gestalt, Geschichte, Kultur. Wachholtz

Verlag

Graversen O. 2010: Structural analysis of superposed fault

systems of the Bornholm horst block, Tornquist Zone, Denmark.

Nielsen H. et al. 2010: Lake-mire deposition, earthquakes and

wildfires along a basin margin fault; Rønne Graben,

Middle Jurassic, Denmark in: Palaeogeography, Palaeoclimatology,

Palaeoecology 292 / 1-2, S. 103-126 |

| |

Links:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Arch%C3%A4ologischer_Fundplatz_auf_Bornholm

https://www.bornholm-ferien.de/geschichte-bornholm.php

(viele Informationen)

https://www.europeana.eu/item/08535/item_J6DZVFTFC5VAU2KOKAZO7IPSVGNWMOAC

zeigt Ansichten, Grundrisse und Schnitte der Bornholmer

Rundkirchen Nyker und Østerlars

(aus: Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen, hrsg. v. Ministerium

der öffentlichen Arbeiten, Jg. 51, 1901) von Friedrich Laske

(1854-1918, als Zeichner) - Germany - CC0.

http://bornholmsoldtid.dk/vikingetid/hammershus/ (eine sehr

detaillierte Beschreibung der Burganlage,

die automatische deutsche Übersetzung enthält leider nicht nur

sprachbezogene sondern auch sachliche Fehler)

https://www.youtube.com/watch?v=ABwyZvuYUk0

(informativzu Hammershus)

https://www2.skovognatur.dk/udgivelser/1999/hammershus/hammershus.htm.

|

| weitere Infos: |

im Velkomscenter in Rønne,

www.bornholm.net

im Naturkundemuseum „NaturBornholm“ in Åkirkeby:

https://www.bornholm-ferien.de/erlebniszentrum-naturbornholm.php |

| |

| zur Übersicht

Im Ostseeraum |

| |