Landschaft - Im Ostseeraum -

Die Flensburger Förde

Flensburger Förde

|

Kluesries

| Krusauer Tunneltal

| Kollunder Wald |

Meierwik |

Holnis

| Geltinger

Bucht

Geltinger Birk |

Habernis

Kliff |

Habernis Bucht und Moor |

Wahrberg |

Höftland bei Bockholmwik

|

|

|

|

|

Die Ochseninseln in der Flensburger Förde |

|

|

|

|

Nahe dem dänischen Ufer bei Sønderhav liegen zwei kleine

Inseln. Sie sind auf kleinem Raum erstaunlich hoch - die

größere ist etwa 7,5 ha groß und hat eine Höhe von 15 m.

Es sind Kuppen, die ursprünglich zu dem nördlichen

Randmoränenzug des Fördegletschers gehörten, bis sie

durch die postglaziale Flutung des Fördetals abgetrennt

wurden. Zwischen den Inseln und dem dänischen Ufer

befindet sich eine Flachwasserzone mit max. 2 m Wassertiefe.

Eine erste urkundliche Erwähnung als Inseln ist aus dem

13. Jh. dokumentiert.

Der Name („Oxenøen“) geht auf die seit dem Mittelalter ausgeübte

Nutzung als Viehweidefläche zurück.

|

| die Ochseninseln von Sønderhav

aus gesehen |

|

|

|

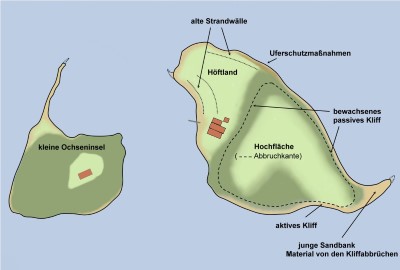

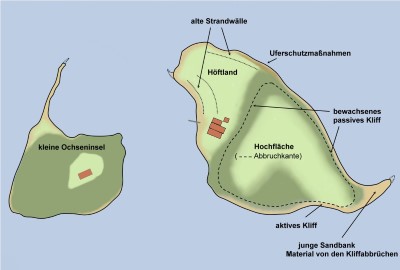

Die kleine Insel ist heute gänzlich bewaldet und auf

Grund der Nutzung durch einen dänischen Lehrerverein öffentlich nicht

zugänglich. Sie hat auf der Südwestseite ein niedriges, partiell aktives

Kliff und fällt nach Nordosten flach ab.

Die große Insel ist klar gegliedert:

- ein ungefähr dreieckiges Geschiebemergel-Plateau als Weideland, steil

nach allen Seiten abfallend. Die Hochfläche fällt insgesamt etwas nach

Osten ein. Die Kliffhänge sind bewaldet bis auf das hohe, aktive Kliff

im Süden, das sich auch schon etwas buchtig in die Grundfläche des

Plateaus hineingefressen hat.

- im Norden eine Höftfläche (die Spitze der Landzunge lässt erkennen,

dass sie zumindest partiell einmal Nehrung gewesen war) mit zwei alten

Strandwällen, im Schutz des Kliffs die Gebäude, im Osten eine

Uferschutzmaßnahme (aus mittelgroßen Geschieben).

- der Sandhaken im Osten, eine junge, flache Landzunge aus den

Kliffabbrüchen des aktiven Kliffs. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| das Kliff im Süden |

alte Strandwälle auf

dem Höftland |

aktives Kliff im Süden |

der

Sandhaken |

ein Bewohner der

Hochfläche |

|

Zugangsmöglichkeiten zum Plateau gibt es

einerseits hinter den Gebäuden auf der Nordseite, andererseits

an der Sandbank. Oben kann man

auf einem Pfad einem kleinen Rundweg folgen,

an wenigen Stellen ist über den Bewuchs des

Steilhangs hinweg ein Blick über die Förde möglich.

Eine Umrundung der Insel entlang der Wasserlinie ist meist nicht

möglich, weil auf der Westseite ein Strandstreifen kaum

vorhanden bzw. durch niedergebrochenes

Gestrüpp versperrt ist.

|

| Blick über die Flensburger Innenförde

Richtung Flensburg |

|

| |

|

| |

| Das ca.

50 m lange offene Kliff fällt senkrecht ab,

derzeit zum Teil sogar überhängend. Man kann recht gut erkennen,

dass der Wellenschlag den schluffigen Beckenton an der Basis

stark beansprucht und ausspült. Das Kliff besteht insgesamt aus

Geschiebemergel, der arm an Steinen ist und oberhalb eines

Beckenton-Sockels einen interessanten kreidereichen Horizont

aufweist. |

|

|

|

|

|

überhängendes Geschiebemergelkliff |

kreidereiche Fliessablagerungen |

|

|

|

|

Ins Auge fällt die untere, ca. 3 cm

breite Kreideablagerung.

Sie ist so homogen und dicht, dass sie als perfekt

zermahlene, eingeschlämmte und nahezu rein

abgesetzte Schreibkreide-Substanz erscheint.

Der Förde-Gletscher muss einen ordentlich großen Kreidebrocken

mitgebracht und verarbeitet haben … |

|

|

Die

oberen, im Wechsel mit brauneisenhaltigen Sanden fein

geschichteten Ablagerungen enthalten kleine Kreidegerölle,

sodass hier die Situation eines rhythmischen Absetzens im

(vermutlich gering bewegten) Schmelzwasser gegeben ist.

Oberhalb die etliche Meter hohe, einheitliche

Geschiebemergelwand: anhaltend stabile Wetterlage

an der Kältefront?

|

|

|

Interessant ein aufrecht stehender, schwarzer Flint. Seine

Position lässt vermuten, dass er 1. eingefroren war, 2. kein

seitlich schiebender Druck ausgeübt wurde (sonst hätte er

sich flach gelegt). Vielmehr bewirkte der Druck von oben

und der sukzessive Entzug des Wassers im Till, dass er

zwar wie ein „Atlant“ den Abstand zwischen zwei Horizonten zu

halten „versucht“, aber natürlich nicht verhindern kann, dass

die ursprüngliche, wassergesättigte Schichtbreite zu seinen

beiden Seiten auf die Hälfte schrumpfte. Er selbst

ist zu hart, um von dieser Verdichtung betroffen zu werden, legt

aber für uns nun Zeugnis davon ab.

|

|

|

Die kleine, eingekeilte Scholle aus Kreideschlamm und –geröllen,

mit kleinen Flintstücken durchsetzt, weist auf spätere

Überschiebung früherer Ablagerungen hin.

Unter ihr der dunklere, schluffige Ton, schräg gestellt,

steinarm und fett, eine der Beckenablagerungen, an denen

die

Flensburger Förde reich ist.

|

|

Eingehendere Untersuchungen könnten diese nur aus dem Augenschein

formulierten Eindrücke bestätigen, ergänzen oder korrigieren. |

| |

| |

| Auch der Freund kristalliner Gesteine wird fündig (mitnehmen nur

in Form von Fotos erlaubt!): |

|

Ein von der Abendsonne beschienener

Roter Ostsee-Quarzporphyr.

Charakteristisch die (im trockenen Zustand)

ziegelrote Farbe und die dunklen Quarzsplitter.

Weitere (Feldspat-) Einsprenglinge sind gleichfarbig

mit der Grundmasse und fallen deshalb nicht auf.

|

| |

|

|

|

|

Zwei Åland-Granite

unterschiedlicher Ausprägung.

In beiden ist die Grundmasse durchsetzt mit feingraphischen

Verwachsungen aus Kalifeldspat und Quarz, in geringerem Maß im

roten Granit, hingegen in zauberhaft schönen keilschriftartigen

und federförmigen Mustern im hellen Granit. (Lupe!) |

|

|

|

Ein Vang-Granit, als anstehend

bekannt von der Insel Bornholm.

Rechts zum Vergleich eine Insitu-Gesteinsprobe von Jons Kapel, Bornholm. |

|

|

|

Zwei einsprenglingsreiche Dala-Porphyre: |

|

|

|

Links ein Grönklitt-Porphyrit,

mit sehr vielen kleinen, leistenförmigen

Plagioklas-Einsprenglingen, er zeigt hier die seltenere Textur

mit eingeregelten Feldspatleisten (= leichtes Fließgefüge des

Magmas).

Rechts ein einsprenglingsreicher Dalarna-Porphyr

mit viel grünlich alterierten Plagioklas-Feldspäten und

rötlicher Grundmasse, er kann im Allgemeinen häufig gefunden

werden. |

| |

| |

| Vor dem Gehöft auf der Insel steht eine Skulptur der besonderen Art,

die aus jeder Richtung betrachtet neu die Fantasie anregt - und zeigt,

was Verwitterung am Sandstein kann und tut: |

Infos über die Inselgeschichte über:

http://de.wikipedia.org/wiki/Ochseninseln

und:

www.visitkrusaa.dk/Startseite/Museen%2C+Austellungen+und+Natur/die_ochseninseln.htm

eine Luftaufnahme ist zu sehen über:

http://www.flensburg-online.de/az/az-ochseninseln.html

Gerhard Moltsen: „Die Geschichte der Ochseninseln und ihre Bewohner“,

Schleswig 1982, ist eine ausführliche, lebendig erzählte Chronik der

Inselgeschichte