Landschaft - Im Ostseeraum - Die Flensburger Förde

|

Flensburger Förde

|

Kluesries

| Krusauer Tunneltal

| Kollunder Wald |

Meierwik |

Ochseninseln

| Geltinger Bucht | Geltinger Birk | Habernis Kliff | Habernis Bucht und Moor | Höftland bei Bockholmwik | Wahrberg |

|||

| Die Halbinsel Holnis | |||

|

|

|

|

|

| Naturstrand an der Außenförde | Holnis Spitze | Kleines Noor | Holnis Kliff |

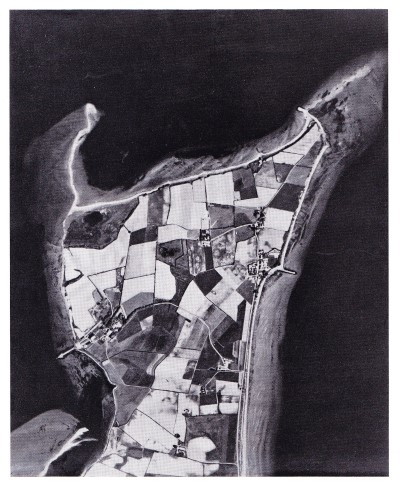

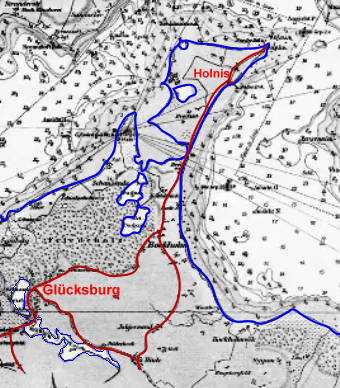

Als "außergewöhnlicher geographischer Ort" wird Holnis gerne bezeichnet (z. B. https://de.wikipedia.org/wiki/Holnis) - das trifft tatsächlich in mehrfacher Hinsicht zu. Ein Blick auf die Karte der Flensburger Förde vermittelt das Bild eines lang gestreckten Sporns, der weit in die Wasserfläche der Förde ragt und somit - recht markant - Außen- und Innenförde trennt. Das Gelände ragt dabei meistenteils kaum über Meeresniveau, liegt stellenweise sogar tiefer. Erst im Bereich der Spitze hebt sich das Land spürbar - bis auf fast 20 Meter über dem Meer. Tatsächlich war Holnis einst Insel. Wie ist es dazu gekommen, dass sich heute hier eine Halbinsel vom Glücksburger Festland bis zur Holnisser Kuppe erstreckt? Kartenskizze aus http://www.openstreetmap.de/ |

|

|

| Doch nicht erst dieses letzte Kapitel in der

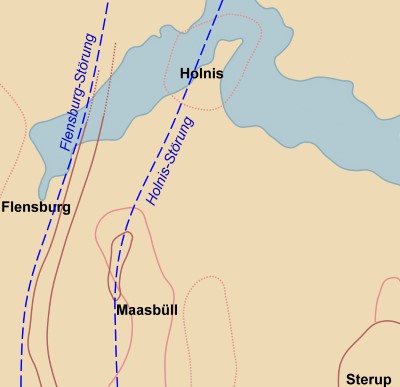

Entstehungsgeschichte der Halbinsel ist interessant. Es gibt Spuren lokaler erdgeschichtlicher Ereignisse in weit zurückliegender Zeit, die Wirkungen hinterließen. Wir werfen einen kurzen (erinnernden) Blick zurück - siehe hier - denn auch "Holnis" taucht als Begriff im Kontext des tief liegenden Netzes der Bruchstörungen im Untergrund von Schleswig-Holstein auf. |

||

Skizze nach Angaben in den Erläuterungen zur Geologischen Karte von Glücksburg, Flintbek 1999 (dort weitere Quellen) |

Die beigefügte (stark vereinfachte) Skizze zeigt die als "Holnis"- und

westlich davon die als "Sieverstedter" oder

"Flensburg"-Störung bezeichneten Bruchstörungen. Beide Störungsverläufe werden begleitet von salztektonischen Vorgängen - d h. in späteren Epochen stieg an diesen Schwächezonen Salz auf. In nachfolgenden Epochen wurden auch diese aufgestiegenen Gesteinssalze wieder von Sedimenten bedeckt und liegen jetzt im Fall Maasbüll - und Holnis sicher ähnlich - in etwa 1000 Meter Tiefe. Sie stellen selbst in dieser Tiefenlage eine messbare Aufwölbung älteren Gesteins (Keuper) in den umgebenden, wesentlich jüngeren Schichten (Lias) dar - ein Salzkissen. Es ergibt sich die Frage, wie weit "nach oben" diese alten, geotektonischen Strukturen des tieferen Untergrundes sich auswirken, ob sie trotz der Tiefendistanz tatsächlich Einfluss auf die Oberflächenformen der späteren und möglicherweise der heutigen Topographie haben? |

|

|

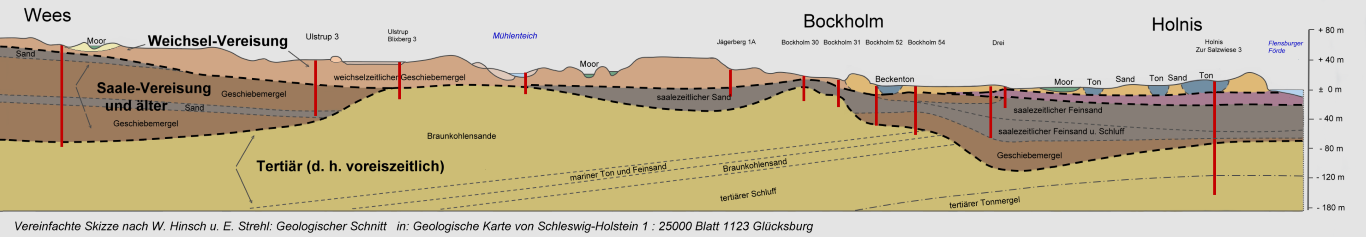

Einen diesbezüglichen Hinweis liefert ein in dem Geologischen

Kartenblatt 1123 Glücksburg wiedergegebener Schnitt. Er wurde u. a. aus den Befunden von 12 unterschiedlich tiefen Bohrungen (rote senkrechte Linien) zwischen Wees und Holnis erstellt. Wir sehen aus der Zeit des Tertiärs (65 Mio. bis 2,6 Mio. Jahre vor heute) ein hügeliges Bodenrelief (gelb). Es ist aus unterschiedlichen sandigen bis tonigen Sedimenten aufgebaut - wobei die tertiären Ablagerungen insgesamt wesentlich tiefer reichen als in der Schnitt-Darstellung wiedergegeben werden kann. Die hier vorliegenden geschichteten Tone und Braunkohlensande fallen von Holnis aus schräg Richtung SSW (Wees) ab. Zwar ist die Fortsetzung auf dänischer Seite aus dieser offiziellen, deutschen Publikation nicht ersichtlich - aber die Schrägstellung der (ursprünglich eben abgelagerten) tertiären Sedimente belegt eine aktive Hebung bzw. Wölbung nach ihrer Ablagerung, anzunehmen mit Zentrum ungefähr unter Holnis. |

||

vereinfachte Skizze nach dem Geologischen Schnitt (W. Hinsch u. E. Strehl) in: Geologische Karten von Schleswig-Holstein, Blatt 1123 Glücksburg, Flintbek 1998) |

||

|

Für Holnis liegt als geologische Grundgegebenheit also zweierlei vor:

Eine leichte lokale (mindestens bis in das Tertiär aktive) Aufwölbungstendenz und zugleich die Position in einer alten tiefen Rinne (zur Erinnerung siehe hier). Das spiegelt sich im Bild der heutigen Landschaft wieder - in der aufragenden "Insel" inmitten der Förde. |

||

| Aus dem geologischen Profilschnitt können wir

einige weitere Informationen gewinnen, um auch noch eine erste Vorstellung von den

komplexen Vorgängen und Hinterlassenschaften der Vereisungen zu bekommen. Die leicht schräg gestellten tertiären Schichten wurden unmittelbar nördlich vom heutigen Bockholm bis in eine Tiefe von mehr als 100 Meter u. NN angeschnitten und abgetragen. Stattdessen wurde hier Geschiebemergel abgelagert (braun) - also, ein Gletscher war dagewesen, hat "gearbeitet" und hat sein Bodenmaterial hinterlassen. Das war zweifellos bereits elsterzeitlich erfolgt, bei der ersten großen Vereisung vor ca. 400.000 - 320.000 Jahren. Ein oberer Teil des Mergels könnte auch später (saalezeitlich, vor 300.000 - 130.000 Jahren) dazugekommen sein. Des weiteren sprechen die bis Glücksburg reichenden, schluffig-sandigen, weitgehend eben liegenden Ablagerungen (grau) - und zwar in weiten Teilen unmittelbar auf dem Tertiär aufliegend - dafür, dass hier umfangreiche glaziale Abtragungen erfolgten. 1. Auch das obere Tertiär ist betroffen: Die jüngsten tertiären Sedimente (marine Glimmertone) wurden abgetragen. 2. Bereits abgelagerter Geschiebemergel wurde wieder fortgespült, 3. Wasserflächen haben sich ausgebreitet und feinschluffiges Material abgesetzt. 4. Sanderflächen entstanden, d. h. strömendes Schmelzwasser brachte Sand mit und setzte ihn ab. Zwischen Glücksburg (Mühlenteich) und Broager bestand hier somit (mindestens zum Ende der Saale-Zeit) eine weite Talebene mit einem See, sehr wahrscheinlich in Form einer Förde - vergleichbar, aber ausgedehnter als unsere heutige Flensburger Förde - noch ohne die Glücksburger Moränenhöhen und ohne Holnis. In den langen Zeiträumen damals wird sich darüber hinaus vieles hier abgespielt haben, was durch spätere Vorgänge überlagert oder ausgelöscht wurde und somit auch nicht im Einzelnen hinterfragt werden kann. Im Bereich von Wees im "Angelner Hochland" liegen die saalezeitlichen ("und älteren") Geschiebemergel deutlich intakter und in größerer Mächtigkeit vor, als Landmasse. Uns interessiert nun aber in erster Linie der Bereich zwischen dem Glücksburger Hochplateau und Holnis Spitze, die heutige Halbinsel Holnis. Spät saalezeitlich wurde hier also die Sohle einer weiten Niederung mit Sanden aufgefüllt, schluffigen Sanden aus ruhigeren Gewässern sowie feinen Schmelzwassersanden - in einer Mächtigkeit zwischen -70m und -20 m unter NN. Auch während der Warmzeit zwischen der Saale- und der Weichsel-Vereisung, der sog. Eem-Warmzeit (im Profilschnitt rotviolett) lag das Gebiet unter Wasser. Der damals hohe Meeresspiegel sorgte für eine Überflutung großer Teile des heutigen Schleswig-Holstein, im Osten insbesondere der Förden und hinterließ entsprechende Sedimente. Von vielen Stellen kennen wir die tonigen muschelführenden Meeresablagerungen aus dieser Zeit. Sie werden häufig in Kliffs unterhalb der Weichsel-Moränen, heute meist in Meereshöhe, ein Stück weit freigelegt. Das heutige Land der Halbinsel Holnis hat also keine tiefen Wurzeln. Es entstand (jung) inmitten der Förde auf Gelände, das bis nahezu 70 Meter tief aus sandigem oder tonigem Schwemmland besteht. |

||

| Dann fragen wir uns natürlich:

Wann, auf welche Weise und aus welchem Material wurde die Halbinsel Holnis und ihre Moränenkuppe aufgebaut? |

||

Das weichselzeitliche Eis (115.000 - 13.000 v. Chr.) erreichte die Flensburger Förde in mehreren Schüben. Im wesentlichen sind 4 große, mehr oder weniger landschaftsprägende Eisvorstöße erkannt und beschrieben worden. 1. Während der erste Eisvorstoß Richtung Westen bis über Flensburg hinaus reichte (mit oberflächlich nicht erkennbaren Ablagerungen), 2. der zweite als eigentliche Haupteisrandlage die Grenze des heutigen Jungmoränenlandes bildet, 3. der dritte markante Moränenhochlagen im mittleren und westlichen Angeln hinterließ, 4a. stauchte der vierte den großen Moränenzug von Wees-Munkbrarup-Langballig-Scheersberg-Esgrus...auf. Während all dieser Eisbewegungen fungierte das Fördental als Tunneltal (als subglaziales, d. h. "untereisisches" Flussbett) eines aus der Umgebung und vom Hinterland gespeisten, starken Schmelz-wasserstromes. Von Holnis dabei noch keine Spur. |

durch Markierungen ergänzter Ausschnitt aus: Stephan 2004 "Karte der Stauchgebiete und Haupt-Gletscherrandlagen in Schleswig-Holstein |

|

| Erst eine schwächere "Nachphase" des letzten großen Vorstoßes

(4b) bewirkte, dass hier Boden aufgebaut wurde. Und zwar, weil dieses

Eis - mit Hauptbewegungsrichtung aus Südosten -

nicht mehr weiter kam als bis zur heutigen Halbinsel Holnis.

Dort schuf es einen halbkreisförmigen Stauchendmoränenzug von

Langballigau über Bockholm bis Holnis (und darüberhinaus: über

die sog. Holnis-Schwelle bis Broager). Möglicherweise existierte

hier eben doch eine geringmächtige Bodenwelle im Verlauf der alten Holnis-Störung

und des oben wiedergegebenen Schnittes, die dem nachlassenden

Eis-Schub hier Halt gebot. Diese Randlage besteht im Bereich von Holnis überwiegend aus aufgeschobenen und gestauchten Beckensedimenten (Ton, Schluff und Feinsand). An der Nordostspitze und in kleinen, verstreuten Schollen auf der Halbinsel kommt auch Geschiebemergel vor. Die Bodenkarte wirkt wie ein bunter Flickenteppich und deutet damit auf eine komplexe und zuweilen wohl auch kontroverse Dynamik hin. |

||

| Die das Fördental im Holnisser Bereich bogig querende Endmoräne hatte so nun einen sperrenden Wall geschaffen und ließ in dem dadurch abflusslosen Innenförden-Gebiet einen Eisstausee entstehen - sehr wahrscheinlich zeitweise sogar zwei oder mehr größere Seen. Denn auch zwischen Rinkenæs und Holnis liegt eine deutliche Verengung des Fördentals mit Untiefen vor. Es ist davon auszugehen, dass es hier einen See in der eigentlichen Innenförde gab - der irgendwann überlief und sich zwischen Bockholm und Holnis einen Weg freispülte - und einen zweiten See in der Egernsunder Bucht, gespeist durch das dänische Moränengebiet im Nordwesten (Sundeved), der sich einen Abfluss zwischen Holnis und Broager schuf. Demnach lag Holnisspitze zeitweise zwischen 2 Wasserströmen, einem von Norden und dem zweiten von Westen und wurde zu einem isoliert aufragenden Berg. |

|

|

| Und dann? Im Verlauf des 6. Jahrtausend v. Chr. und nachfolgend stieg durch die anhaltende Klimaerwärmung der Meeresspiegel an, sodass das Wasser der Ostsee in die Fördentäler eindrang und sie schließlich gänzlich flutete. Nun wurde Holnis tatsächlich Insel. |

||

| Was aber hat aus der Insel eine Halbinsel werden lassen? | ||

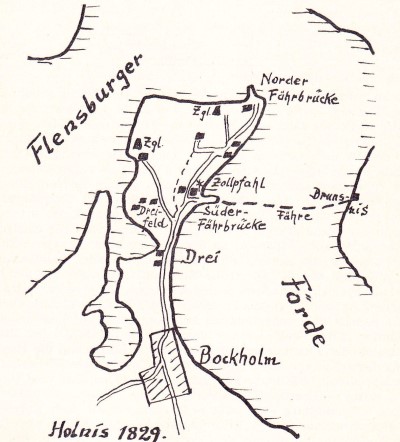

| Das Große Noor Noch vor rund 300 Jahren war Holnis nur über eine schmale Enge und einen aufgeschütteten Damm mit dem Festland verbunden. Ursprünglich bestand eine erste schmale Verbindung lediglich aus natürlich entstandenen Strandwällen auf der Ostseite. Das große Noor, als tiefe Bucht zwischen dem Moränen-Sporn von Schausende und flachen Erhebungen bei Dreifeld gelegen, ist der Rest des Meeresarms, der einst Holnis zur Insel gemacht hatte. Auf Initiative eines ansässigen Landwirts erfolgte zwischen 1924 und 1929 die Abriegelung zur Innenförde. Seitdem wird das Gebiet durch Pumpen trocken gehalten. Es liegt stellenweise bis -2,5 m unter NN. Zunächst wurden die neu gewonnenen Flächen landwirtschaftlich genutzt. In den 90er Jahren von der Stiftung Naturschutz des Landes Schleswig-Holstein übernommen, besteht das Große Noor heute aus extensiv beweideten Wiesen, die im Sinne des Naturschutzes einer neuen Artenvielfalt Raum geben. Unter https://www.youtube.com/watch?v=T9chh1ox_8M ist ein ca. 15minütiger privat erstellter, sehr informativer Film über die Eindeichung des Noors zu sehen. Sehenswert! |

|

|

|

Holnis auf einer historischen

Seekarte, vor der Ein- deichung des Großen Noors (durch farbige Linien verdeutlichte Darstellung) |

||

|

|

|

|

|

| Die Wiesen des großen Noors im Frühling | |||

|

|

|

|

|

|

| Der das Große Noor abriegelnde Deich, das Pumpenhaus und ein einladender Wanderweg auf der Deichkrone... | ||||

| Das Kleine Noor In der 2. Hälfte des 19. Jh. (1870) war das Kleine Noor eingedeicht und entwässert worden. Auch hier war das Anliegen gewesen, weitere landwirtschaftliche Nutzflächen zu gewinnen. 1995 erwarb die Stiftung Naturschutz die Flächen und bereitete die Renaturierung vor. Im Jahr 2002 wurde das Gebiet geflutet - mit Hilfe eines Sturmhochwassers schneller als geplant - und ist seitdem ein wertvoller Brackwasser-Lebensraum für Fische und Amphibien, auch Nistraum für Wasservögel (neuerdings sogar auf einem Nistfloß). Der Durchstich erhielt eine Fußgängerbrücke, sodass Wanderern der Fördesteig zwischen Schausende und Holnishof weiterhin offen ist. Durch windbedingte wechselnde Wasserstände in der Innenförde findet ein gewisser Wasseraustausch statt (linkes unteres Bild). Text einer Infotafel am Kleinen Noor. |

|||

|

|

|

|

|

| Blick von der Höhe des Kliffs | Wildgänse am Kleinen Noor | der Steg am Wanderweg | der ehemals trennende Deich |

|

|

|

|

|

| Wasser strömt ins Noor | Nistfloß mit Küstenseeschwalben | Blick auf das Kliff | das Noor unter Wolken |

|

|

|

|

| gestauchter Feinsand | feine Beckensande | glatter steinfreier Sandstrand | unterspülter Baum |

| Für den Strandwanderer sind die aus der Kliff-Erosion resultierenden glatten Sandstrände natürlich wesentlich einladender und angenehmer als die unebenen und sturzgefährdenden Geröllstrände - aber sie können ihm auch verraten, dass solche sandigen Steilufer eine deutlich kürzere Lebensdauer haben als solidere Mergel-Kliffs. Wir können uns kaum ausmalen, wie viel an Geländeformen in den mehreren tausend Jahren nach Niedertauen des Eises im Bereich von Holnis bereits verschwunden sind... | |||

| Aber auch das andere findet statt: Aufbau. Die beiden Sandhaken - an der Nordost- und an der Nordwestecke von Holnis - fallen bei extremem Niedrigwasser trocken und sind dann recht gut zu sehen. Dann tauchen auch die Sandbänke dazwischen aus dem Wasser auf - die als angeschwemmte Ablagerungsflächen ebenfalls ein Zeichen der lokalen Landaufbauprozesse sind. Meist sind sie allerdings nur an ihrer hell bräunlich-grünlichen Färbung als Untiefen im Wasser auszumachen. In der Satelliten-Wiedergabe bei Google Maps sind die sandigen Unterwasserfahnen der beiden Nehrungsbildungen ausgezeichnet zu erkennen - und es ist anschaulich zu sehen, wie da eine Untiefe auf Broager zuwächst. Das Fahrwasser der Förde ist dort (Holnis Enge) ausgesprochen schmal und nur 8 Meter tief. https://www.google.de/maps/place/Holnis,+24960+Gl%C3%BCcksburg+(Ostsee)/@54.8771894,9.5926908,317m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47b346e869639123:0x5d8258179bd734fe!8m2!3d54.8702746!4d9.6035766 |

|||

|

|

|

||

| Sandbänke vor Holnisspitze | Sandhaken als "Wellenbrecher" | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Der Ziegeleistandort | Ziegelbruch | Reste der Verladerampe | Strand-Art |

|

Eine sehr bedeutende Brückenfunktion hatte die Halbinsel Holnis

für die (nicht nur lokale) Geschichte der Menschen. Einige Stationen: |

|||

| - |

Im Zuge der Trockenlegung des Großen Noors wurden

jungsteinzeitliche Funde gemacht, die eine Besiedelung

zwischen ca. 5000 - 3000 v. Chr. belegen - Funde, die einerseits auf die Nutznießung der Wasserflächen hinweisen (ein Einbaum), andererseits das Wasser bzw. Nassstellen zu überbrücken versuchten (ein Knüppeldamm). Weitere Funde aus dem Siedlungsgebiet Glücksburg-Holnis sind in Glücksburg aufbewahrt. |

Skizze durch H. Stüdtje, JAH 1965, S.132 |

|

| - | Mit der Gründung des Rude-Klosters im Jahr 1210 begann eine durchgreifende Kultivierung des Gebietes. Das Kloster nannte mit der Zeit beträchtliche Besitztümer sein eigen. Holdenesbrotrop (Holnis-Brarup) und Broacker gehörten dazu. Jedoch nicht nur aus diesem Grund bestand früh schon eine Fährverbindung zwischen Holnis und Brunsnæs (Broager). Über Holnis führte ein wichtiger überregionaler Landweg: die Wegeverbindung von Schleswig nach Fünen und Seeland. (Interessant in diesem Zusammenhang: der Name "Broager" besagt "Brückenacker" - also auch dieser Halbinsel in der Flensburger Förde wurde eine Brückenfunktion beigemessen.) | ||

| - | Aus späterer Zeit existieren Unterlagen, die belegen, dass auch die lokale ländliche Bevölkerung - z. B. für Viehhandel und weiteren Landhandel die Holnisser Fähre benutzten. Auch Kutschen und Fuhrwerke konnten sie benutzen. Eine ausführliche Dokumentation zur Holnisser Fähre seitens H. Stüdtje ist im Jahrbuch des Angelner Heimatvereins 1965 abgedruckt. | ||

|

Eine Zusammenfassung gibt dieser Link:

http://www.flensburgjournal.de/2013/03/die-fahre-holnis-brunsnaes/ |

|||

| Seit einiger Zeit regen sich Bestrebungen, eine Brückenfunktion für Holnis neu zu beleben - mit einer Fahrradfähre für Ausflügler und Touristen nach Brunsnæs. Noch stehen von dänischer Seite aus behördliche Anforderungen dem im Wege - aber möglicherweise gelingt es doch, die seit 1875 währende Sackgassen-Situation für die Halbinsel zu beenden. | |||

| Literaturhinweise: Bendixen J.-A. 1951: Küstenformen an der Flensburger Förde. Jahrbuch des Angler Heimatvereins, 15. JG. Duggen Harald 1989: Ziegeleien entlang der Flensburger Förde. Teglvaerker langs med Flensborg Fjord. Glücksburg Gripp K. 1964: Erdgeschichte von Schleswig-Holstein. Wachholtz-Verlag Neumünster 1964 Gartz Michael 1987: Quartärgeologische Kartierung des nördlichen Teiles der Halbinsel Holnis im Zusammenhang mit der Untersuchung der Steilküste im Nordwesten der Halbinsel, dem "Holnis Kliff". Diss. Geologische Karte von Schleswig-Holstein, Blatt 1123 Glücksburg, LLUR Flintbek 1998, mit Erläuterung (Autor: E. Strehl) Stephan H.-J. 2004: Karte der Stauchgebiete und Haupt-Gletscherrandlagen in Schleswig-Holstein, Meyniana, 56, S. 149-154. Kiel. Stüdtje H. 1965: Holnis und seine Fähre. Jahrbuch des Angler Heimatvereins, 29. JG. |

|

| als Link zu empfehlen:

https://schleswig-holstein.nabu.de/natur-und-landschaft/naturzentren-naturstationen-infos/halbinsel-holnis/ |

|

| zur Übersicht Flensburger Förde | |