Westschweden |

Südwestschweden | Südschweden

|

Bornholm |

Südnorwegen |

Nordjütland

Stevns Klint auf Sjælland

Stevns Klint ist ein etwa 16 km langes, gut

40 m hohes Kalksteinkliff an der Südost-küste von Sjælland.

Auf Grund der vorliegenden Schichtung - weicher

Kreidekalk unter härterem Bryo-zoenkalk - sorgt die

Abrasion dafür, dass ein leicht überhängendes Profil entsteht

und sich kaum Strand ausbilden kann.

So steigt die weiße Felsformation ziemlich unvermittelt aus dem

Meer auf - in ihrer ganzen Länge. Ein nahezu

mediterran anmutender Anblick - allerdings als

Panorama nur vom Boot aus zu erleben.

Bei der alten, bereits teilweise abgestürzten Kirche von Højerup

wurde mittels einer Treppe eine Abstiegsmöglichkeit geschaffen.

Sie wird gerne genutzt, denn aus dem niederbrechenden

Kreidegestein können Fossilien gefunden werden -

Belemniten, Seeigel, Muscheln...

Auch Geologen suchten zu wissenschaftlichen Zwecken den Zugang

zum Kliffgestein - und wurden in besonderer Hinsicht

fündig... |

|

|

| |

|

|

|

Die untere Schicht des Kliffs - Schreibkreide (Maastrichtium, 72 - 66 Mio. Jahre) -

wird durch eine dünne, aber höchst bemerkenswerte Lage aus einem

dunklen Ton von dem darüber liegenden frühtertiären Bryozoenkalk

(Danium, 66 - 61 Mio. Jahre) getrennt. Dieser Ton war als "fiskeleret

(Fischton) wegen enthaltener Fisch-Fossilien zwar schon

beschrieben, hatte darüber hinaus aber kaum Bedeutung gehabt.

Das änderte sich, als im Jahr 1980 amerikanische Wissenschaftler

anhand von Gesteinsanalysen an zwei Orten der Erde (in Gubbio,

Italien und am Stevns Klint) eine unerklärlich stark

erhöhte Konzentration von Iridium nachweisen konn-ten.

Iridium ist ein auf der Erde äußerst seltenes, im Weltraumstaub

und in Asteroiden bzw. Meteoriten jedoch in hohen Anteilen auftretendes Edelmetall.

Die Konzentration in Gubbio war 30mal höher als für die Erde

normal, im Fischton von Stevns Klint sogar 160mal. Die

betreffenden Gesteinsschichten (desgleichen entsprechende,

später an anderen Fund-orten untersuchte) gehören derselben

Entstehungszeit an - vor etwa 66 Mio. Jahren. Auf Grund

dieser sehr ungewöhn-lichen Iridium-Anomalie wurde die These eines einmaligen großen,

kosmischen Ereignisses, eines gewaltigen Asteroiden-Einschlags

formuliert, der seine extraterristrische Fracht damals weltweit

verbreitete - mit global verheerenden Aus-wirkungen.

Es wird dabei von einem Asteroiden mit einem Durchmesser von 10

- 12 km ausgegangen.

"Der Staub verhinderte mehrere Jahre lang, dass das Sonnenlicht

die Erdoberfläche erreichte. Dieser Lichtverlust unterdrückte

die Fotosynthese und als Konsequenz kollabierten die meisten

Nahrungsketten und ein Massenaussterben folgte." (Alvarez et al.

1980) Das schlagartige Verschwinden der Dinosaurier sowie

unzähliger anderer Tier- und Pflan-zenarten in diesem klar

definierbaren Zeitraum zwischen Oberkreide und Danium hatte so

seine Erklärung.

1991 folgte die Entdeckung des Chicxulub-Kraters

im Norden der Halbinsel Yucatán im Golf von Mexiko (Durchmesser

ca. 180 km). Die Anerkennung dieses Impaktes als "Global Killer"

und seines Niederschlags in den bekannten Iridium-reichen

Grenzschichten war in der wissenschaftlichen Diskussion zunächst kein Selbstläufer. Inzwischen haben jedoch

sehr viele weitere detaillierte Untersuchungen die damaligen

Annahmen bestätigt. Eine ganze Reihe physikalischer, chemischer,

geologischer und biologisch-ökologischer Aspekte des

ausgelösten "Impaktwinters" wurden erkannt und beschrieben. |

| |

|

|

| |

Auf Grund der Bedeutung von Stevns Klint für diese Erkenntnisse

wurde das Kliff 2014 in die Liste der Welterbe-Stätten

aufgenommen.

Die dünne Grenzschicht

aus Fischton, nur 5 - max. 10 cm breit

|

|

|

| |

| Ein Blick über den Klippenrand gibt zu erkennen, dass der

Kreidefels sich unter der Wasseroberfläche fortsetzt -

nah am Ufer noch dicht unter der Ober-fläche. (Um Helgoland

herum können wir eine solche Schorre-Situation im

dortigen Felswatt direkt erleben und bei Ebbe teilweise betreten.)

Wo sich

am Stevns Klint ein schmaler Strandsaum temporär auf der felsigen Schorre

unter dem Überhang halten kann, ist es zumeist ein grauschwarzer Feuerstein-Geröllstrand.

Die niederbrechenden Kalksteine halten dem Wasser nicht lange

stand. Bei starkem Wellenschlag kann das Wasser am Kliff milchig

trüb von ausgeschlemmter Kreide werden. |

|

|

| |

|

Im ehemaligen Steinbruch von Boesdal kann der Bryozoenkalk etwas

genauer betrachtet werden. Auch hier fällt die wellige, von

Feuersteinschichten nachgezeichnete Lagerung auf

- wie am Bulbjerg. Sie gibt den hügelförmigen Bau der

Moostierchen-Kolonien am Meeresboden wieder. |

| |

Das im Kreide- und Danienkalk derart verbundene Auftreten von

Kalkstein und Feuerstein ist eine auffällige

Besonderheit und ist hinsichtlich seiner Genese immer noch mit

Fragen verbunden - wie allerdings, das müssen wir zugeben,

alle materielle Existenz in ihren vielfältigen

Erscheinungsformen.

Kalk und Kieselsäure sind zwei sehr unterschiedliche

mineralische Substanzen.

Kalk ist unverzichtbar verbunden mit der

Entstehung des tierischen und nachfolgend auch menschlichen Körpers. In

seinem erdgeschichtlich frühen Erscheinen tritt er auf in Form

von Kalkschalen von Mikroorganismen, von Mehrzellern, Mollusken

u. a. Die weitergehende Evolution benötigte ihn dann zum Aufbau des

Innenskelettes und der Zähne - so auch für uns Menschen.

Der Kalk hat somit tragende, stützende, schützende Funktionen.

Kalkstein entstand als Ablagerungsgestein aus den

Schalenresten der genannten Tiere - innerhalb einer

einst lebensvolleren Erde in gewaltigen Massevolumen.

Kalkstein ist von unterschiedlicher Dichte und Härte -

aber insgesamt aufgrund seines biogenen Ursprungs nicht

verwitterungsrobust. Die weiche, poröse Kreide ist das weichste

Gestein, das wir kennen.

Kieselsäure ist weniger sichtbar, spielt aber

in sehr vielen Lebensfunktionen - in pflanzlichen, tierischen,

menschlichen Organismen - als Spurenelement eine essentielle

Rolle. Ebenso vielfältig, sogar von regulativer Bedeutung findet

sich die Kieselsäure in der Gesteinswelt, d. h. deren Einteilung

erfolgt entsprechend dem Kieselsäuregehalt. In den

magmatischen Gesteinen ist die Kieselsäure sowohl "verborgen" in

vielerlei Silikaten als auch offenkundig in Form von reinem

Quarz (SiO2) enthalten. Im Vorgang der Verkieselung (Verquarzung

oder Silifizierung) dringt die Kieselsäure in vorhandene

Gesteine oder abgestorbene biogene Körper ein und ersetzen

vorhandene Substanzen.

Als mineralische Substanz bzw. als Gestein ist Quarz/Quarzit

splittrig hart. Ursprünglich klar durchsichtig (Bergkristall)

ist er offen für die Einlagerung feinster farbgebender Minerale

und kann dadurch alle Farbnuancen annehmen.

In den schwarzen Feuersteinlagen im weißen Kreidekalk tritt das

nahezu Härteste und Dunkelste unserer Gesteinswelt

vergesellschaftet mit dem Hellsten und Weichsten auf. Oft wird

gefragt: warum so?

|

| |

|

|

Der Feuerstein ist wie der Kalk organischen

Ursprungs, das belegen Relikte von Kieselalgen und

Kieselschwämmen in ihm. Ein frühes Stadium seiner Entstehung

waren gelartige, wabernde Kieselsäure-Schichten im Kalkmeer -

wässrig-weiche Kieselsäureanreicherungen, die wir so heute nicht

mehr kennen. Es ist davon auszugehen, dass damals auch eine

umfangreiche Verkieselung vorhandener Kalksubstanz stattfand.

Während der folgenden Diagenese (Gesteinsverfestigung) wurde das

enthaltene Wasser nach und nach abgegeben - es entstand ein

amorpher Opal. Bänderun-gen und wolkige Einschlüsse, wie auch

der unregelmäßig knollenartige Rand der Feuersteinschicht deuten

unterschiedliche Grade der Verkieselung des Kalkes

an.

Im Bild erkennbar: eine dünne

silifizierte Kalkschicht umgibt gleich einer Rinde den

Feuerstein. |

|

|

|

|

|

|

Der im Feuerstein verfestigte Quarz ist nicht kristallin,

sondern eine Chalcedon-Variante, feinfaserig ausgebildet -

was allerdings dem bloßen Auge nicht erkennbar ist. Gelegentlich

kann man bläulichen Chalcedon als Belag oder

Schliere im Feuerstein antreffen.

So intensiv blau wie hier im eh. Steinbruch Boesdal allerdings

selten. Der blaue Farbeindruck entsteht nicht durch mineralische

Beimengungen sondern durch Lichtbrechung an den Fasern. |

| |

| |

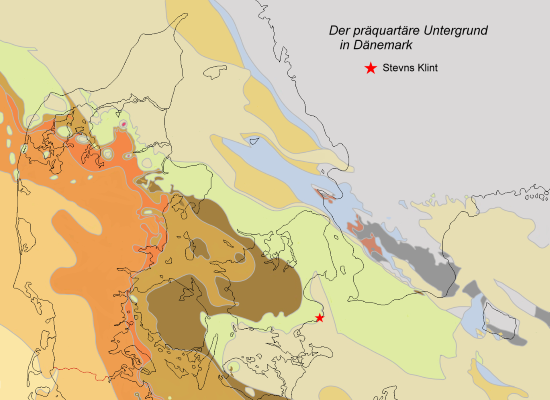

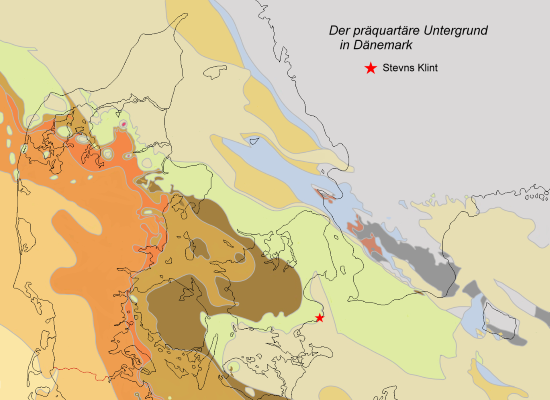

Die Kalkgesteine

der Kreide-Zeit

und des Daniums

schließen - in der nebenstehenden Darstellung des

Präquartären Untergrunds - an den präkambrischen Gebirgsgrund

des baltischen Schilds an. Unter den eiszeitlichen Ablagerungen

bilden sie ein breites Band von Nordwesten nach Südosten.

In Hellgrün wiedergegeben: das Danium. Gekennzeichnet ist die

Lokalität des Stevns Klint.

|

|

bearbeitete, vereinfachte Skizze nach Angaben in GEUS:

Bedrock geology of Denmark |

|

| |

| |

| |

Literatur:

Surlyk F. et al. 2006: Stevns Klint, Denmark: Uppermost

Maastrichian chalk, Cretaceous-tertiary boundary, and lower

Danian bryozoan mound complex. DGF, ISSN 0011-6297.

Alvarez L. W. et al. 1980: Extraterrestrial cause for the

Cretaceous-Tertiary Extinction. Science, Vol. 208, Nr. 4448

|

als PDF aufzurufen:

Damholt, T. u. Surlyk, F. 2012: Nomination of Stevns Klint for

inclusion in the World Heritage List. KULTURARV / GEUS

geoviden - geologi og geografi nr. 03, 2014. Stevns Klint

- ny dansk verdensarv.

|

Links:

https://www.spiegel.de/geschichte/mekkas-der-moderne-stevns-klint-a-946442.html

https://whc.unesco.org/en/list/1416 (Nominierung als Unesco-Welterbe)

https://www.scinexx.de/service/dossier_print_all.php?dossierID=91215

(Dossier im Wissensmagazin "scinexx" zum Massenaussterben am

Ende der Kreidezeit, Iridium-Anomalie, Chicxulub-Krater...)

https://videnskab.dk/naturvidenskab/fisken-i-fiskeleret-et-gammelt-mysterium-optrevles

(Details zum Fischton)

https://de.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-Krater

https://idw-online.de/de/news763801 (Informationsdienst

Wissenschaft Feb. 2021)

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abe3647 (Science

Advances: "Globally distributed iridium layer preserved within

the Chicxulub impact structure")

https://www.fr.de/wissen/asteroid-loeschte-dinosaurier-aus-direkt-nach-einschlag-geschah-studie-12990916.html |